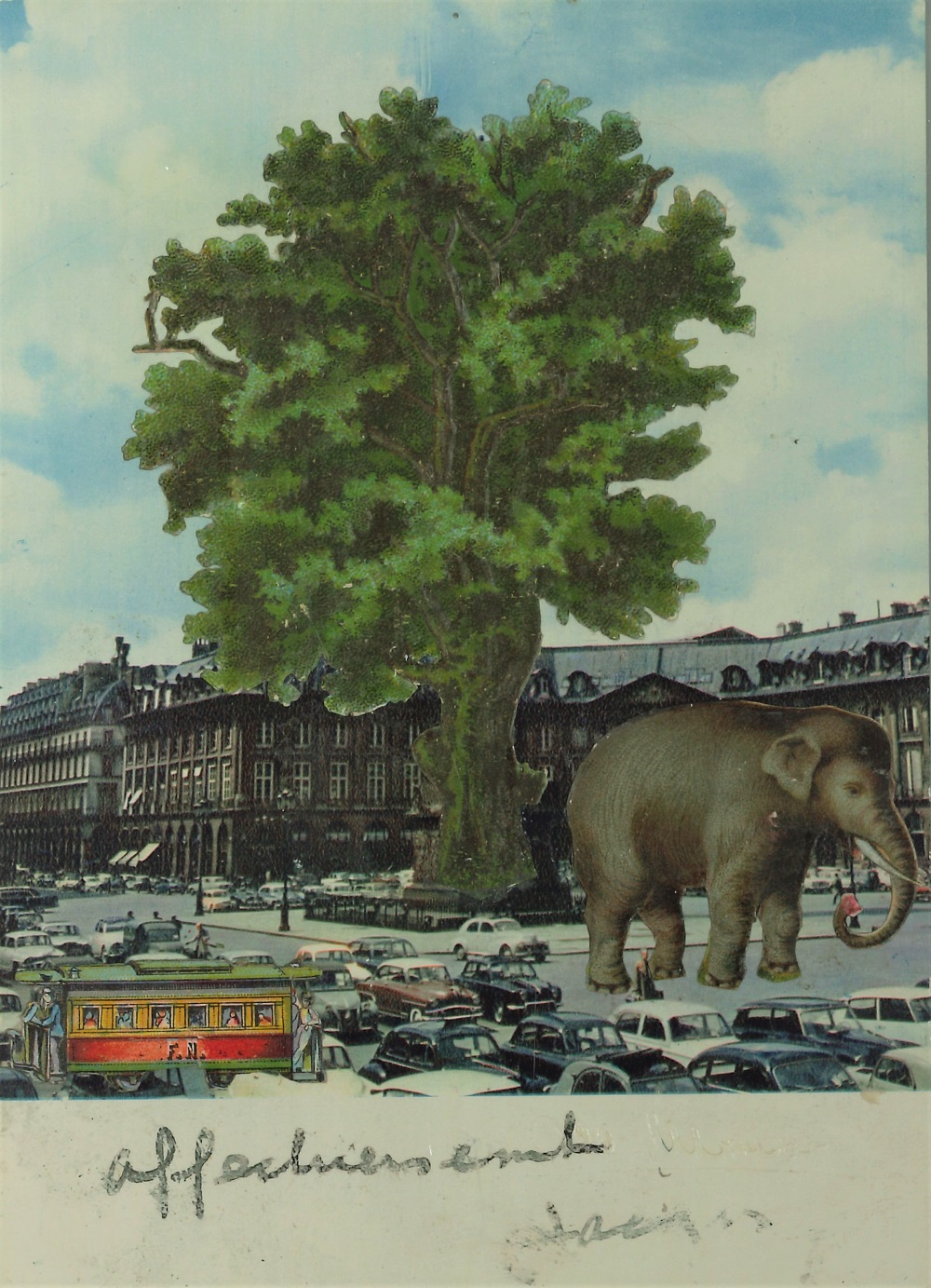

Collage original sur carte postale avec L.A.S. à Alexandre Trauner ; carte postale (15 x 10,5 cm) recto-verso (encadrée).

Joli collage pour son ami le décorateur de cinéma.

Alexandre Trauner (1906-1993) était un ami proche de Prévert, et son voisin à Omonville-la-Petite (Manche), où ils reposent tous deux pour l’éternité. Il a notamment réalisé les décors de Drôle de drame, Quai des brumes, Les Visiteurs du soir, Les Enfants du paradis, etc.

Sur une carte postale en couleurs représentant la place Vendôme, à Paris, Prévert a collé un grand chêne chromolithographié qui occulte la colonne Vendôme, un wagon de chemin de fer parmi les voitures garées, et un éléphant géant qui traverse la place. Prévert a écrit une lettre au verso : « Cher Petit Trau. Piero [son frère Pierre Prévert] m’a dit que tu allais venir en oui-quand ? Je pense à toi et à ton exposition. Il fait un temps magnifique par rapport aux temps d’ailleurs. Quand tu passeras aux studios de Boulogne, demande à voir “Jean Pierre, de Puteaux”. C’est un merveilleux menuisier mais il débute au ciné. C’est un ami, aide-le. Il travaille avec Pierre Michaud dit Pierrot ». La fin de la lettre avec la signature est sous le collage : « Affectueusement Jacques ».

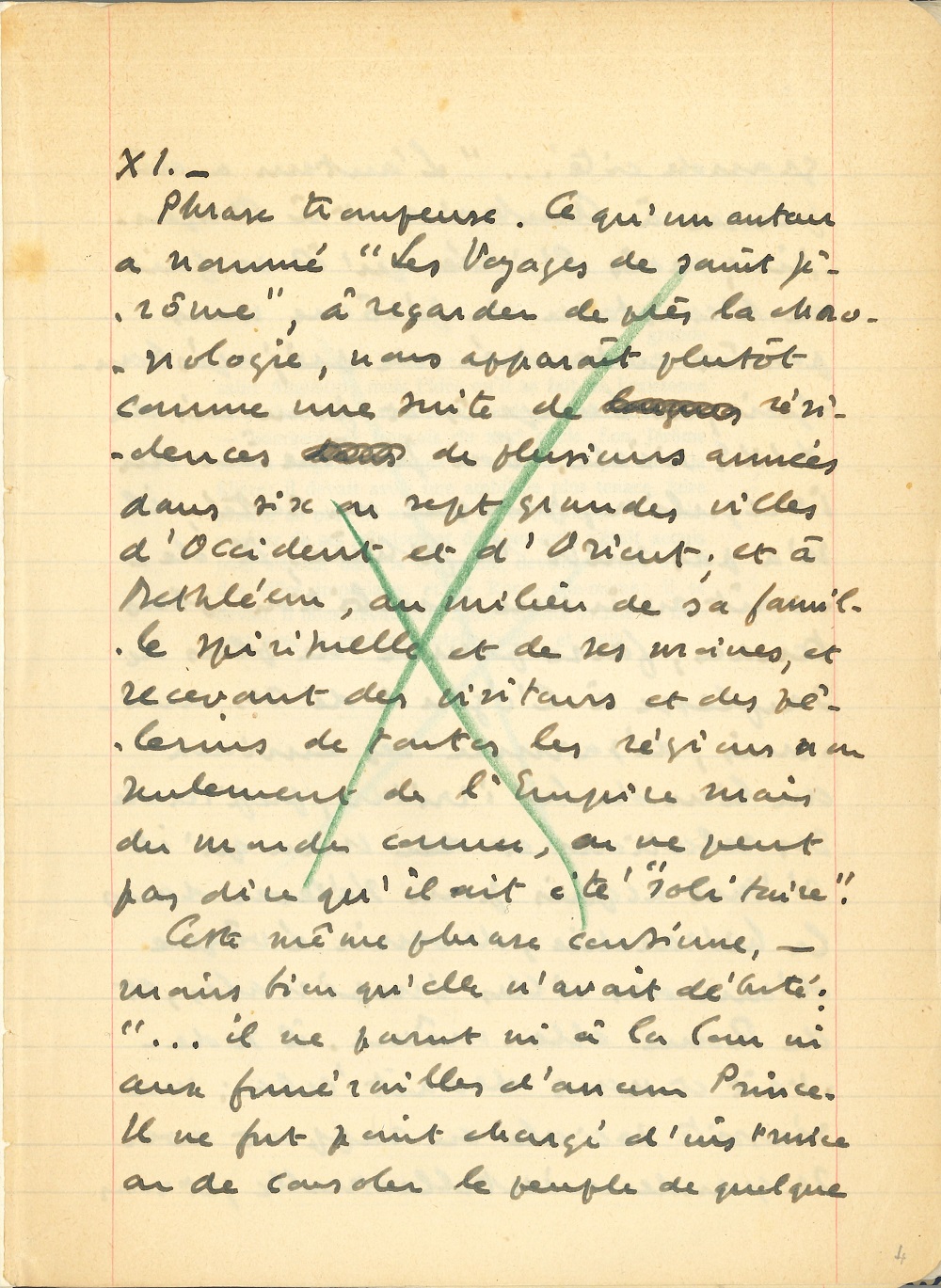

Manuscrit autographe, [Le Patron des traducteurs, 1929 (fragments)] ; 37 pages petit in-4 sur papier ligné d’un cahier d’écolier à couverture illustrée Le Regioni d’Italia. La Venezia, montées sur onglets avec texte imprimé monté en regard du manuscrit, rel. demi-vélin ivoire, pièce de titre au dos Les Voyages de saint Jérôme.

Manuscrit partiel du beau texte sur Saint Jérôme, patron des traducteurs [publié dans la revue Commerce, cahier XXI, automne 1929, et repris avec modifications dans Sous l’invocation de saint Jérôme (Gallimard, 1946) où il constitue la Première Partie du recueil]. Ces fragments manuscrits correspondent à 7 des 20 sections de l’Invocation (dont des coupures figurent en regard) : xii, xiii (chiffrées xi et xii, ici), xvi, xvii, xviii, xix et xx. Cette dernière porte à la fin la mention « Finis ». Certains feuillets sont écrits recto-verso, avec quelques corrections ; quelques-uns ont été biffés ou foliotés au crayon vert, par Larbaud qui a noté, à la fin de sa section xii : « reprendre à la p. 9, à la marque verte » ; y figurent aussi quelques marques au crayon rouge. On relève de nombreuses variantes, par rapport à la version définitive de 1946 ; notamment un développement à la fin de la section xix, qui sera réduit à quelques lignes dans le texte publié : « Mais un temps viendra où il [Jérôme] dira, en parlant des philosophes grecs : “Qu’y a-t-il chez eux de clair et de simple ?” Un temps viendra où la beauté du texte paulinien le transportera d’enthousiasme et lui inspirera des jugements comme celui-ci qui devance Bossuet : “Chaque fois que je lis l’apôtre Paul, je crois entendre, non pas des mots, mais des coups de tonnerre.” Et plus loin dans la même Lettre : “On se trouve en présence de paroles simples et qu’on dirait celles d’un homme sans artifice, d’un campagnard qui ne saurait ni tendre ni éviter es embûches ; mais si vous regardez en arrière, vous vous trouvez de toutes parts environné d’éclairs.” (“... sed quocumque respexeris, fulmina sunt.”) Or, le style de saint Paul est bien voisin de ce que nous appelons le “style biblique”, et il n’est pas douteux que Jérôme a senti la beauté d’Isaïe, de Job, de Jérémie, et des Psaumes, comme il a senti celle des Épîtres. Et il a fait le miracle de la transposer en un latin qui est encore aujourd’hui assez facilement accessible aux peuples de la Romania »... En revanche, le manuscrit s’achève par une prière plus brève au patron des traducteurs, que celle de l’Invocation ; on n’y lit pas non plus le paragraphe par lequel se conclut l’essai imprimé (xx) : « Ô Docteur excellent, lumière de la sainte église, bienheureux Jérôme, ami de la loi divine, je vais entreprendre un ouvrage très difficile ; mais fortifié du secours de vos saintes prières, je me souviendrai de ce verset : “Le Seigneur donnera aux hérauts de sa gloire une parole d’une grande force” »...

On a monté en tête la couverture de Sous l’invocation de saint Jérôme.

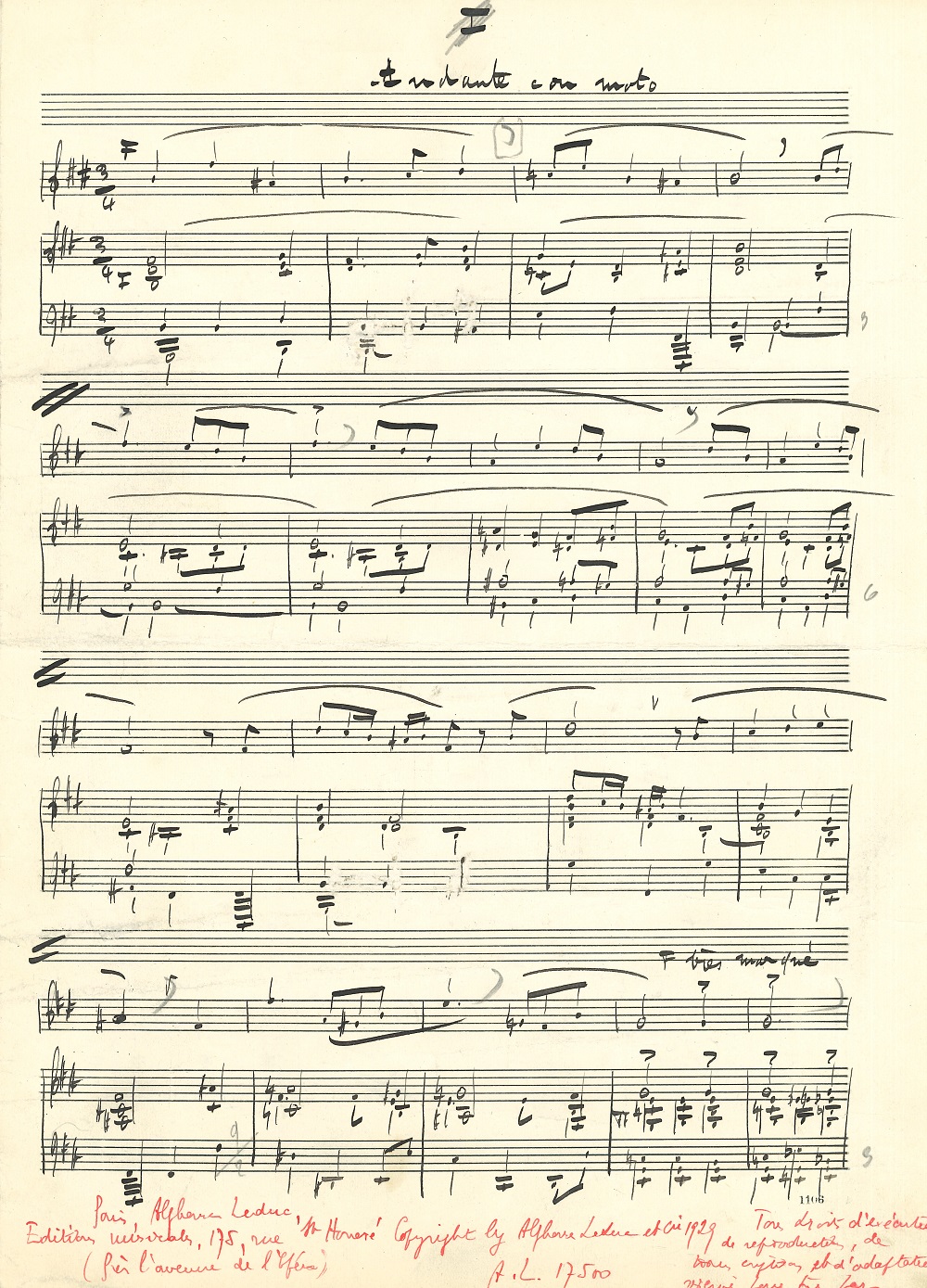

Manuscrit musical autographe signé, [Vocalise], 1928 ; titre et 5 pages in-4.

Vocalise pour chant et piano [FP 44].

La page de titre servant de couverture au manuscrit porte le titre : Trois Airs sans paroles, avec la dédicace : « à la mémoire d’Evelyne Brélia » (cantatrice belge, assassinée en juillet 1928). Au bas de cette page, Poulenc a noté : « Je préfère que le 1er air, plutôt qu’un autre paraisse dans le recueil Hettich, à cause de son allure plus scholastique. Francis Poulenc ».

Cette pièce (plus tard intitulée Vocalise) porte ici le numéro I biffé, et l’indication Andante con moto ; elle est en si mineur à 3/4.

Le manuscrit, à l’encre noire sur papier à 16 lignes, présente des corrections par grattage ; il est daté en fin « mars 1928 ». Il a servi pour la gravure de l’édition chez Alphonse Leduc en 1929 dans le 9e volume du Répertoire moderne de vocalises-études, dirigé par A.L. Hettich.

La Vocalise fut créée par Jane Bathori, avec Poulenc au piano, le 3 mars 1928, au Théâtre du Vieux-Colombier.

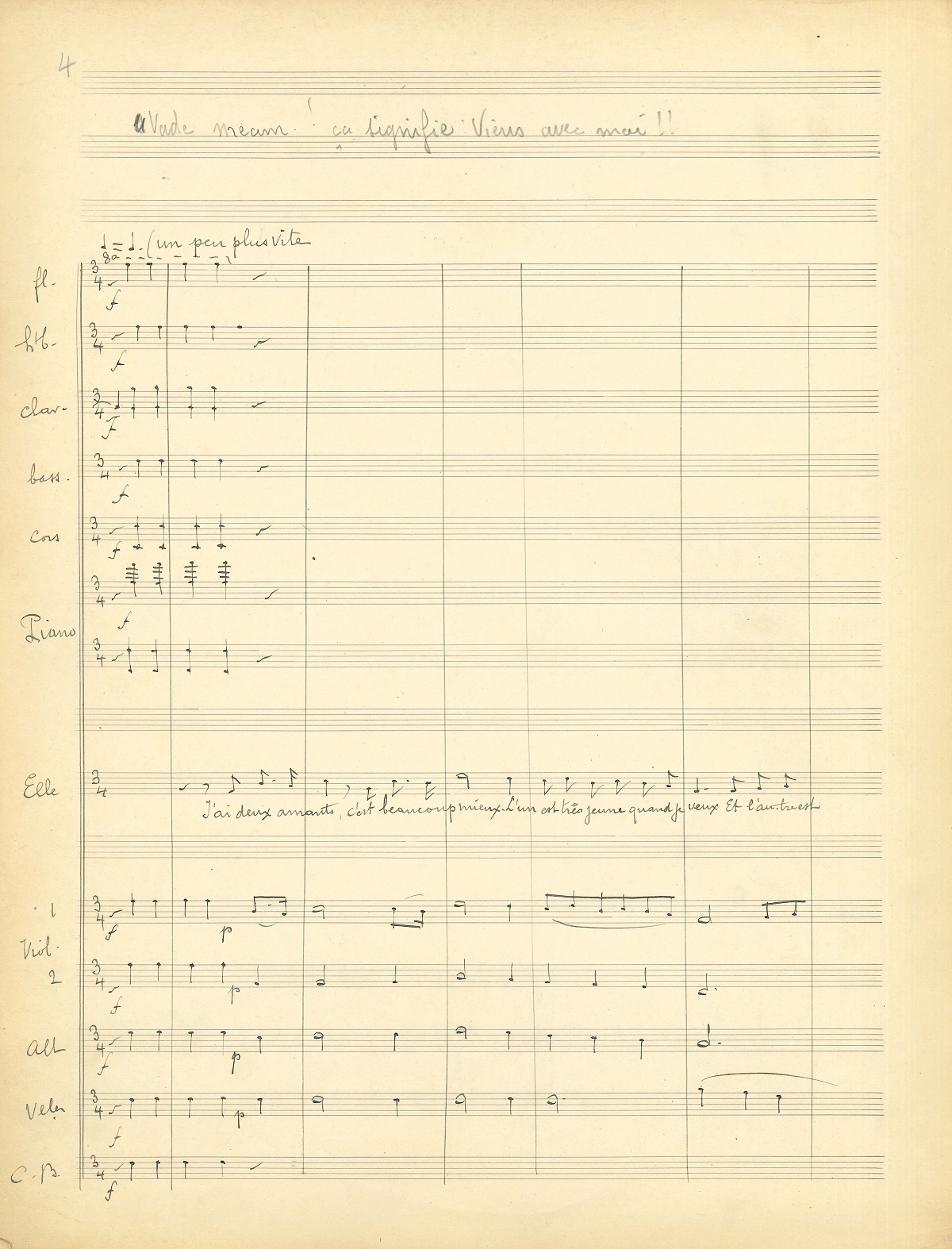

Manuscrit musical autographe, [L’Amour masqué, vers 1923] ; 420 pages grand in-fol. plus qqs ff. vierges.

Partition d’orchestre, complète, de L’Amour masqué, comédie musicale de Sacha Guitry.

L’Amour masqué, comédie musicale en 3 actes et en vers libres de Sacha Guitry, créée au Théâtre Édouard VII le 15 février 1923 avec Guitry (Lui) et Yvonne Printemps (Elle) dans les premiers rôles, et sous la direction musicale de Messager lui-même. D’Yvonne Printemps, qui rendit célèbres les fameux couplets : « J’ai deux amants », Messager dira : « Mademoiselle Yvonne Printemps est une artiste admirable. Elle n’avait jamais été entendue dans une œuvre lyrique de cette importance… Beaucoup de cantatrices pourraient prendre exemple sur elle ».

« Elle », jeune cocotte de vingt ans, est entretenue par deux riches amants, le Baron d’Agnot et un Maharadjah. Mais elle est tombée amoureuse d’un jeune inconnu, au vu d’un portrait qu’elle a dérobé chez un photographe. Or la photo est ancienne, et « Lui » a maintenant quarante-cinq ans. Lui se rend chez Elle pour récupérer la photo ; Elle le prend pour le père du jeune homme, dont elle accepte l’invitation à un bal masqué, en costumes birmans, pour le soir même. Lors de la fête, Elle charge ses deux soubrettes, habillées comme leur maîtresse, de s’occuper du Baron et du Maharadjah, tandis qu’Elle passera la nuit avec le prétendu jeune homme. Lui, tout heureux de sa nuit, ne pensera qu’à garder sa maîtresse ; quant à elle, elle aura ses deux amants, le père et le fils, en une seule personne.

Gabriel Fauré a salué l’esprit et le charme de cette « musique si personnelle et qui reste de l’exquise musique, même dans la bouffonnerie la plus vive ».

Dans sa pièce publiée, Guitry rendit hommage à la « musique incomparable et d’ailleurs nécessaire de André Messager ». L’édition originale de la partition (chant et piano) parut en 1923 aux Éditions Francis Salabert, ainsi que divers extraits, tels que le tango, la valse-hésitation, la chanson des bonnes, le chant birman, etc., pour chant et piano ou arrangés pour orchestre avec piano conducteur.

Cette partition d’orchestre est réalisée par Messager à l’encre noire ou à l’encre bleue, sur des bifeuillets de papier à 18 lignes. Pour la plupart des numéros, la ligne vocale et les paroles ont été au préalable écrites par un copiste d’après le manuscrit chant-piano [conservé à la Pierpont Morgan Library], ainsi que les armatures, pour permettre au compositeur de réaliser lui-même l’orchestration. La pagination et la numérotation des airs témoignent d’ajouts et remaniements, ainsi que quelques ratures et corrections et des passages biffés. Le manuscrit a servi de conducteur pour la direction d’orchestre, comme l’attestent des notes au crayon : avec fins ou débuts de répliques, entrées ou sorties et lever ou baisser de rideau (« Le lever à la sortie de M. Guitry » en tête du n° 6).

Ouverture (16 pages), entièrement autographe, marquée All° vivace. L’orchestre comprend : flûte, hautbois, clarinettes, basson, cors en fa, piano, 1ers et 2ds violons, altos, violoncelles et contrebasses.

Acte I (chaque numéro a sa propre pagination) : – N° 1, Allegretto (27 p.), Les deux Servantes : « Veuillez accepter quelques roses », puis Elle : « Vingt ans ! vingt ans ! Déjà vingt ans ! »… – N° 2, Vivement (10 p.), les fameux couplets d’Elle : « « J’ai deux amants »… – N° 3, Mt de Tango (12 p.), air du Baron : « Valentine a perdu la tête »… – N°4, Molto Modto (58p.), Quintette (Elle, l’Interprète, le Maharadjah, les deux Servantes) : « Kartoum belefft »… – N° 5, Andte (20 p.), air d’Elle : « Toute l’histoire en quatre mots […] J’avais un rêve assurément »… – N° 6, All° (mouvt de Valse) (9 p.), [Final], air d’Elle : « « Je m’étais juré qu’à vingt ans »… (au dos du dernier feuillet, le début de l’acte II a été biffé).

Acte II (pagination discontinue, qui témoigne de remaniements) : – 1er Entracte (p. 1-7), entièrement autographe, Mouvt de Valse. – N° 7, All° (p. [10]-23), couplets d’Elle et les Servantes : « Depuis l’histoire de la pomm’ »… (au verso du dernier f., le début du n° 8 est biffé). – N° 7 bis, All° (3 p. non chiffrées), air d’Elle : « Que si l’plus grand plaisir de l’homme est de s’offrir le corps des femm’ »… – N° 8, All° (p. 24-44), chœur (les Dames, les Hommes) : « Fête charmante »… – N° 8 bis, Sortie (avec reprise du chœur) (p. 45-50). – N° 9, All° (p. 51-72), Duo, Lui (parlé) et Elle : « Entre tes bras que tu me tends »… – N° 10 (à l’origine 9 bis [la numérotation des numéros suivants en sera modifiée] (12 p. non ch.), entièrement autographe, chanson du Baron : « J’aim’ pas les bonn’ »… – N° 11, Moderato (ma con moto), entièrement autographe (15 p.), air du Maharadjah : « D’une voix très douce et chantante »… [qui deviendra, avec des paroles de fantaisie, le « Chant Birman » : « Lalla vabim »…] – N° 12, All° (p. 53-82), ensemble (le maître d’hôtel, les invités et l’Interprète) : « Messieurs les invités »…, puis « À table »…, et « Le Koutchiska c’est le ragout »…. – N° 13, Alltto (p.83-98), « Couplets du charme » par Elle : « Il est un pouvoir dont le temps »… – N° 14, « Final », Modto (pag. 1-42), ensemble : « « Excusez-nous si nous partons »…

Acte III (pagination discontinue, qui témoigne de remaniements) : – 2e Entr’acte (pag. 1-9), entièrement autographe, marqué Con moto. – N° 15 (pag. 99-108), Lui accompagné par un « Violon solo » : « Ah ! quelle nuit ! Quelle maîtresse ! »… – N° 16 (19 p.), Quatuor (l’Interprète, Elle et les deux Servantes), marqué All° molto moderato : « Le Maradjah m’disait »… – N° 17, Couplets, marqué Allegro, entièrement autographe (8 p.), Le Baron : « Ah ! quelle nuit ! Quelle maîtresse ! »… – N°18 (9 p.), Andte (assez lent), romance d’Elle : « Pourquoi m’en écrire un volume ? »… – N° 19, Duetto marqué All° non troppo (15 p.), 1ère Servante et l’Interprète : « Excellente combinaison »… – N° 20, Final, entièrement autographe (7 p.), All° molto, l’introduction instrumentale (36 mesures) a été biffée au crayon bleu ; puis air d’Elle : « J’ai deux amants, c’est beaucoup mieux. L’un est très jeune quand je veux Et l’autre est le Monsieur sérieux »…

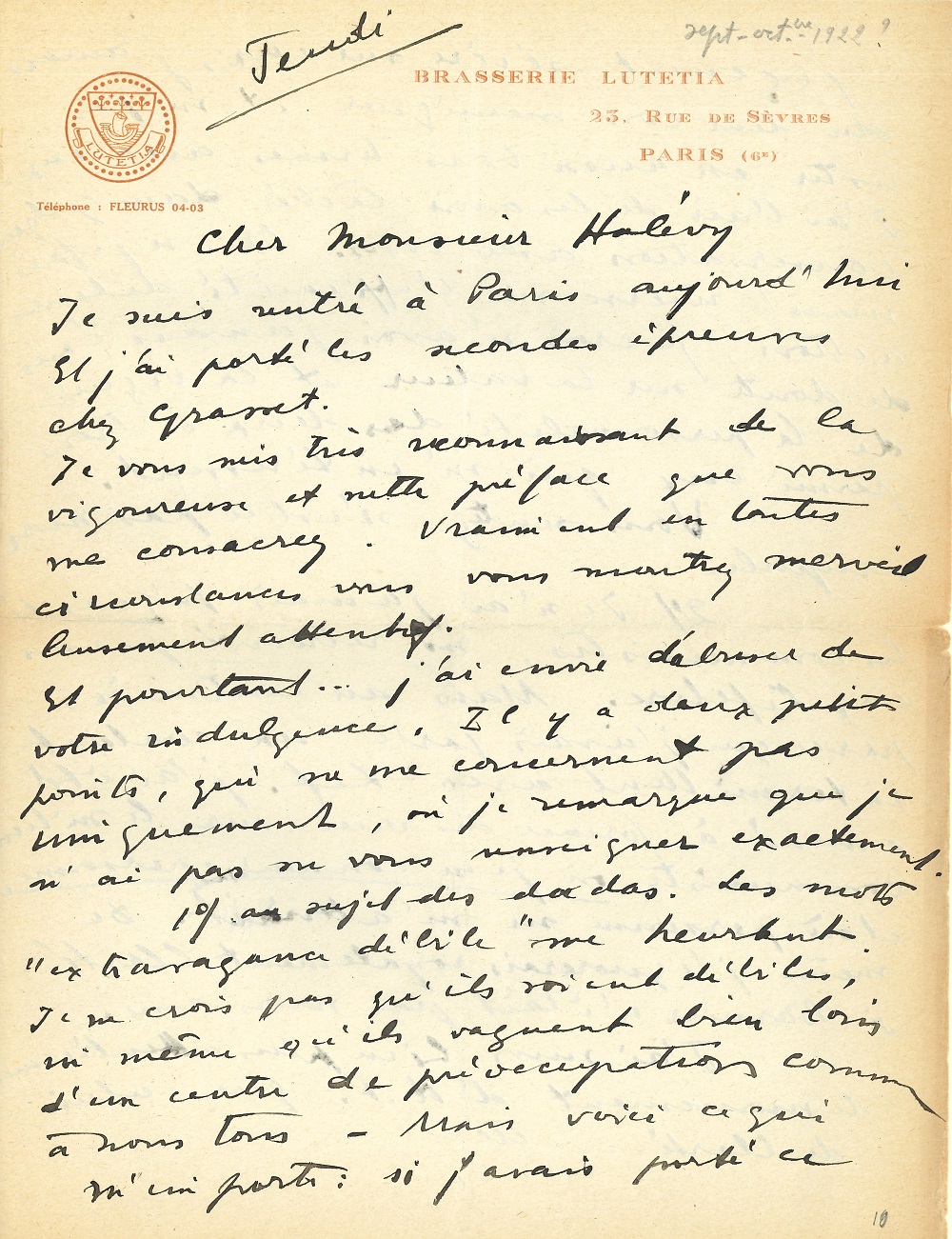

18 L.A.S., 1921-[1937], à Daniel Halévy (une à Madame) ; 26 pages formats divers montées sur onglets sur des feuillets de papier vélin fort, quelques adresses, en un volume in-4 dos box gris.

Importante correspondance littéraire et politique, autour de la publication de Mesure de la France (décembre 1922), et témoignant du respect que Drieu portait à son aîné, directeur des « Cahiers verts » chez Grasset.

[Paris 11 février 1921]. Il viendra chez Halévy : « Pour plusieurs raisons je serai content de me trouver en face de vous »... [7 mars]. « J’étais en Angleterre au moment où vous m’avez rappelé votre invitation à laquelle je me serais rendu avec un vrai plaisir »... [18 mars]. « Je crains de ne pouvoir venir avec Jean Bernier qui est en Province pour quelque temps encore »...

Klobenstein 6 mai 1922. Il envoie à son frère le manuscrit de La Mesure de la France, pour qu’il le fasse dactylographier, et il interroge Halévy sur les délais, et divers points : « 1°) L’article vous plaît-il dans le titre ? 2°) Faut-il mettre des titres dans le texte de la mesure et de citoyens 3°) Croyez-vous que j’aie assez retravaillé ces deux morceaux qui n’en forment plus qu’un seul. 4°) La préface est-elle utile ? suffisante ? 5°) Je crois que l’habitude des Cahiers Verts est d’ouvrir chaque cahier par une note introductrice. Voulez-vous me faire l’honneur de la rédiger ? »... Il interroge Halévy sur le rapprochement germano-soviétique : « Le traité de Rapallo ne vous angoisse-t-il pas ? La politique de Poincaré tardive, inefficace ne vaut rien ? Il faudrait franchement faire la part du feu »... Paris [25 mai]. « Des événements fortuits (et principalement la mauvaise santé de mon père) m’ont obligé à rentrer à Paris. Les copies que m’avait envoyées mon frère voyagent encore. Est-il encore temps pour corriger la copie qui est entre vos mains »... [Début septembre]. « D’abord, faut-il vous féliciter de ce petit signe rouge ? J’ai trop d’estime pour vos qualités les plus hautes pour oser croire que vous êtes bien sensible à cette marque gouvernementale. Et pourtant c’est rafraîchissant de penser que dans les hauts lieux on se rend compte de l’importance exemplaire de votre œuvre et de votre vie »... Il demande aussi des nouvelles de la publication de son « petit bouquin »... [Septembre]. « Merci d’avoir encore retouché cette préface dont quelques petits détails qui m’ont accroché ne peuvent me cacher le mouvement d’ensemble qui me porte généreusement en avant. Au fond il sort de notre petit débat une leçon assez comique qui confirme bien ce que vous dites des difficultés de compréhension d’une génération à l’autre »... 25 septembre. Il remercie Halévy du soin qu’il a pris de son « informe copie », qu’il aurait dû mieux corriger : « Mais il y a beaucoup de négligences de premier jet qui auraient encore échappé à ma révision. Vous verrez que presque partout j’ai souscrit à vos observations »... Il demande de secondes épreuves à Hyères... Jeudi [octobre ?]. Très reconnaissant de sa vigoureuse préface, il craint néanmoins de ne pas l’avoir renseigné exactement : « 1°) au sujet des dadas. Les mots “extravagance débile” me heurtent. Je ne crois pas qu’ils soient débiles, ni même qu’ils voguent bien loin d’un centre de préoccupation commun à nous tous »... « 2°) Je n’ai jamais fréquenté les communistes, ni retrouvé parmi eux Lefebvre. Mais au contraire, parce que j’avais gardé un contact intermittent avec Lef. j’ai été amené à former des vues sur le milieu communiste où je ne connais personne et où personne ne m’attire. De même j’ignorerais royalement Clarté si Bernier n’était pas mon ami. J’ai suivi bien plus attentivement le mouvement d’A.F. que celui de Clarté »... Dadaïsme et communisme ne sont que deux choses entre dix auxquels il a porté son regard, et il dirige celui-ci plus que Halévy ne le laisse entendre : « Je crois que dans Interrogation, Fond de cantine et État-Civil, il y a un développement cohérent de méditation sur la guerre et sur la vie moderne »... Benjamin Crémieux a reconnu cette continuité et cette direction dans un article de la N.R.F… [Novembre ?]. Renvoi de Mesure de la France, encore révisé, avec prière de faire imprimer son nom sans son prénom ; il aimerait une traduction anglaise...

22 février 1923. « Le Grix me demande pour la Revue Hebdomadaire de provoquer les réflexions de quelques Français sur le fascisme. Est-ce que samedi, vers deux heures et demie je pourrais vous “interviewer” pendant un bon moment ? »... 21 avril. L’article d’Halévy dans la Revue de Genève l’emplit du « sentiment fortifiant et délicieux de notre entente » ; il apprécie les « alliances intellectuelles » tissées par Halévy. « Il y a, en dépit de tous nos soucis et de tous nos doutes, en France un groupe d’hommes de bonne volonté. Il y a vous, il y a Jacques Rivière, il y a moi qui redébouchons ces avenues par où la France peut sortir d’elle-même et échapper à l’obsession historique dont ses meilleurs gardiens veulent l’étouffer »... Ainsi il pousse Rivière à publier une conférence faite en Suisse pour contribuer à maintenir la fonction européenne de la France... Il voudrait aussi entretenir Halévy de deux livres américains : Babbit, « un roman de Sinclair Lewis qui a eu un énorme succès et qui est une très complète et très solide critique de la civil. amér. », et The Waste Land de T.S. Eliot, « récent chef-d’œuvre du meilleur poète américain et qui me paraît être la somme intellectuelle, sentimentale et lyrique de notre époque en 433 vers. J’écris des nouvelles [Plainte contre inconnu], un roman [L’Homme couvert de femmes] qui satisferont je crois vos pressentiments sur un côté de mon esprit. Bernier achève son roman qui me donne de plus en plus d’espoir »... 8 novembre. Envoi d’un article : « J’ai écrit cette note sur Vauban dans le feu de l’intérêt que je ressentais pour ce livre exemplaire et avec cette absence de prudence dont je jouis tant quand je suis en face de quelqu’un qui peut tout comprendre »...

15 janvier 1930. Trois Dîners [chez Gambetta, de Ludovic Halévy, publié et annoté par Daniel Halévy], est « un petit morceau exquis. […] quelle tape pour Gambetta ! Au milieu de tous les plaisants prestiges dont le pare Ludovic Halévy : éloquence et bonne volonté littéraire, honnêteté et patriotisme, naïf orgueil et vaniteuse bonhomie, c’est le faux grand homme dans toute son horreur qui nous apparaît ! Et comme je suis choqué par ce mépris méridional pour la liberté qu’on sent chez ce dictateur manqué. Il faudrait écrire un livre contre l’influence des Italiens sur la polit. française : les Médicis (longue séquelle), Mazarin, Bonaparte, Gambetta, Blanqui, Napoléon III, et les Corses »... Il parle de l’évolution de sa comédie [L’Eau fraîche] depuis sa lecture, et regrette de ne pouvoir donner son essai, « L’Art est action », aux Cahiers verts : « décidément c’est trop tard »... Cap-Ferrat juillet. Condoléances : « J’avais rencontré votre mère deux ou trois fois, et elle m’avait vivement frappé »... Plus quelques réponses à des invitations, etc.

On a joint 4 l.a.s. de Jean Bernier (1894-1975) à D. Halévy, 1921-1923 ; et la coupure de l’article que Drieu consacra au Vauban d’Halévy dans la Nouvelle Revue Française du 1er octobre 1923.

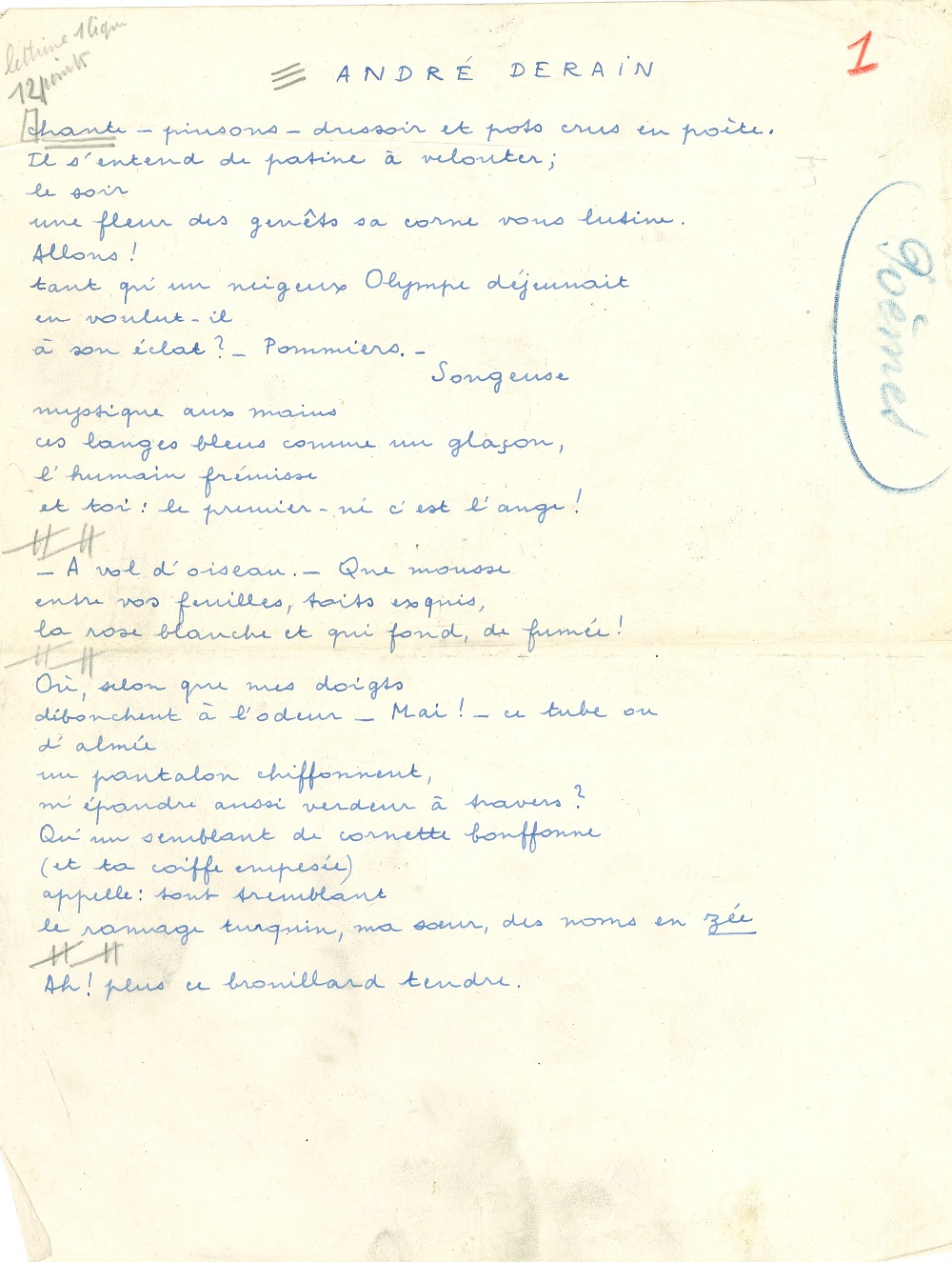

Manuscrit autographe de 4 poèmes, Poèmes, [1919 ?] ; 4 pages in-4.

Beau manuscrit de trois poèmes du premier livre d’André Breton, et du poème Tournesol.

Mont-de-piété, rassemblant 15 poèmes composés entre 1913 et 1919, a été publié en juin 1919 au Sans Pareil, avec deux dessins d’André Derain, à qui est consacré le premier poème de ce manuscrit.

Le manuscrit, soigneusement écrit à l’encre bleue au recto de 4 feuillets, a servi pour l’impression dans une revue non identifiée (avec des indications typographiques au crayon), et porte en marge le titre Poèmes, calligraphié au crayon bleu. Il comprend les poèmes suivants, chacun sur une page :

André Derain : « chante – pinsons – dressoir et pots crus en poète »… (Première publication dans la revue Nord-Sud en février 1918).

Âge : « Aube, adieu ! Je sors du bois hanté »… ; daté en fin « 19 février 1916 » [vingtième anniversaire de Breton] (Première publication dans la revue Les Trois Roses en juillet 1918, avec dédicace à Léon-Paul Fargue).

Une maison peu solide : « Le gardien des travaux est victime de son dévouement. Depuis longtemps le mode de construction d’un immeuble situé rue des Martyrs était jugé déraisonnable par les gens du quartier »… (destiné à l’origine à la revue Dada 5, le poème sera dédié à Tristan Tzara dans l’édition).

Tournesol : « La voyageuse qui traversa les Halles à la tombée de l’été »… (le poème a été publié en novembre 1923 dans le recueil Clair de terre, collection « Littérature » ; citons le commentaire de Marguerite Bonnet : « Ce poème va prendre une importance majeure dans l’histoire personnelle de Breton. En mai 1934, il y lit la préfiguration de la rencontre qu’il vient de faire de celle qui sera sa deuxième femme, Jacqueline Lamba », et il en donnera un commentaire au chapitre IV de L’Amour fou). Le poème s’achève sur cette phrase devenue fameuse, qui donnera son titre au livre de Charles Duits sur Breton : « André Breton a-t-il dit passe ».

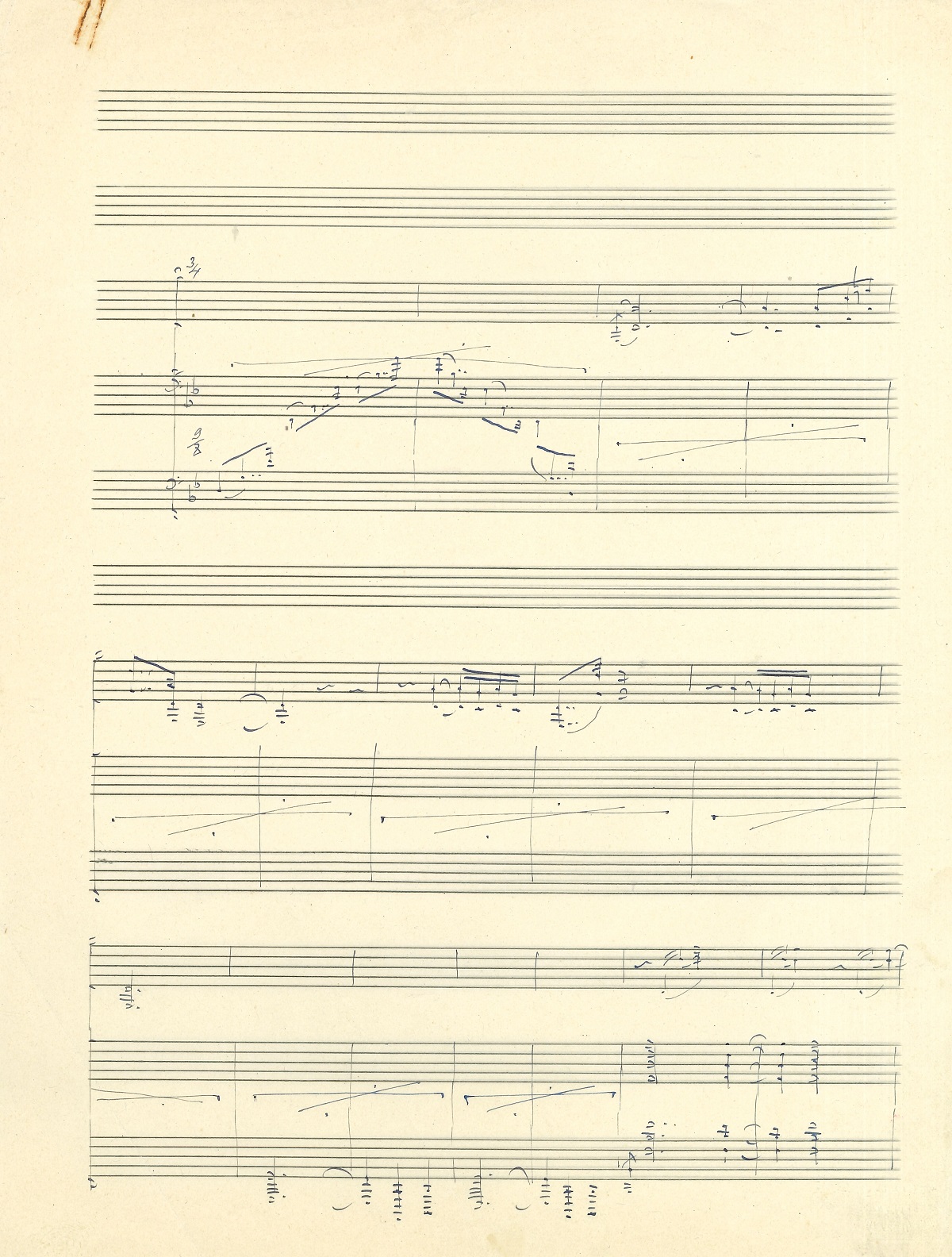

Manuscrit musical autographe, [1917] ; 2 pages in-4 (petite trace de rouille en haut du premier feuillet).

Esquisse pour la Sonate pour violon et piano, composée par Debussy entre octobre 1916 et avril 1917 [Lesure 148].

La première audition eut lieu le 5 mai 1917 à la salle Gaveau, dans un concert au bénéfice du Foyer du soldat aveugle, par Gaston Poulet au violon et Debussy au piano. C’est la troisième et dernière des « Sonates pour divers instruments » composées par Debussy « musicien français » pendant la Guerre, après celles pour violoncelle et piano et pour flûte et piano, alors qu’il envisageait un cycle de six sonates.

Cette esquisse, soigneusement notée à l’encre bleu nuit sur 2 feuillets de petit papier H. Lard-Esnault Ed. Bellamy Sr à 12 portées, sans rature ni correction, donne une première version du début du troisième et dernier mouvement (Finale. Très animé), soit 27 mesures.

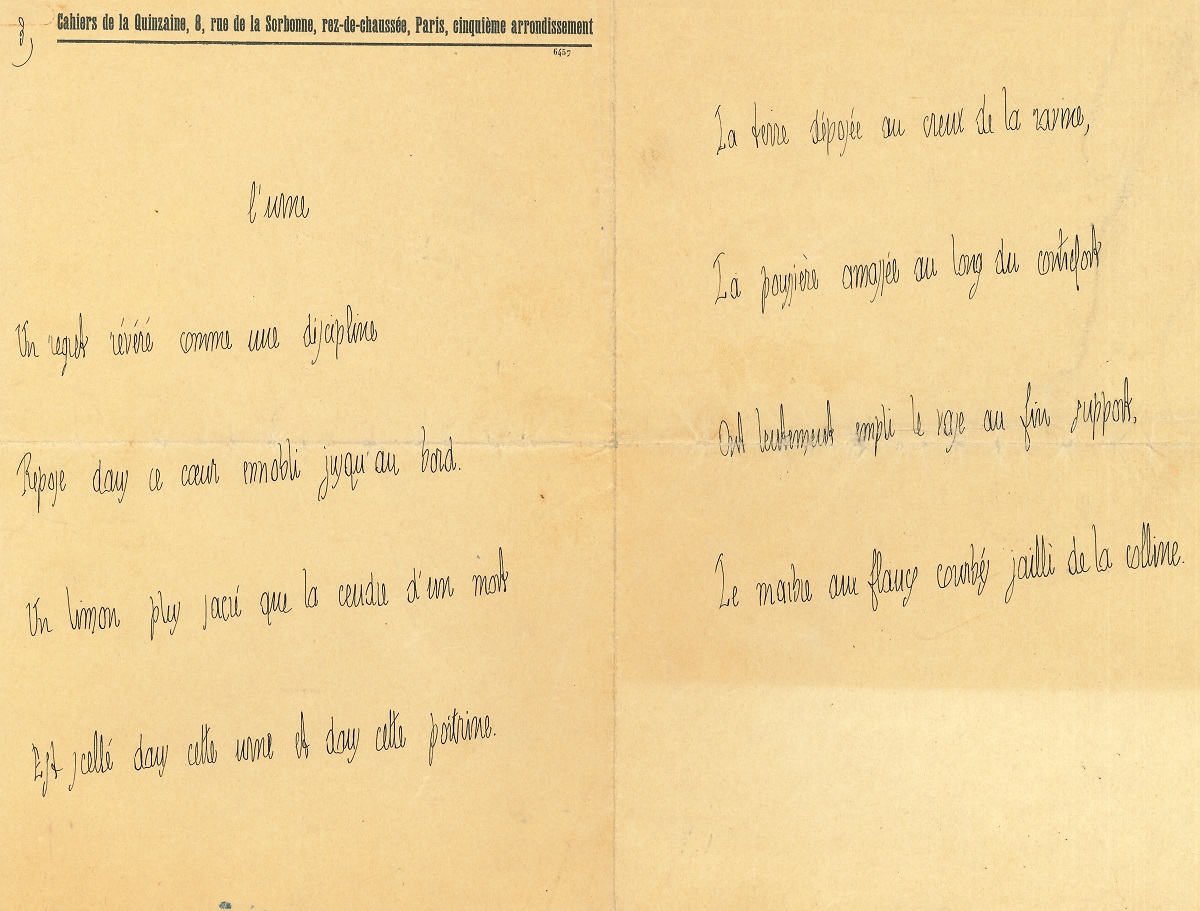

Poème autographe signé, L’Urne, [1912] ; 4 pages in-8 à en-tête des Cahiers de la Quinzaine (papier lég. jauni).

Beau sonnet publié parmi les Sonnets et avec Les Sept contre Thèbes, dans Le Correspondant du 10 novembre 1912.

« Un regret révéré comme une discipline

Repose dans ce cœur ennobli jusqu’au bord.

Un limon plus sacré que la cendre d’un mort

Est scellé dans cette urne et dans cette poitrine.

La terre déposée au creux de la ravine,

La poussière amassée au long du contrefort

Ont lentement empli le vase au fin support,

Le marbre aux flancs courbés jailli de la colline.

Quand le dur vendangeur brisera toute amphore

Et quand toute corbeille et quand toute doctrine

S’écroulera des mains de toute canéphore,

Épouvantés devant la colère latine

Oserons-nous pleurer jusqu’au seuil de l’aurore

La poudre et le débris de cette humble terrine. »

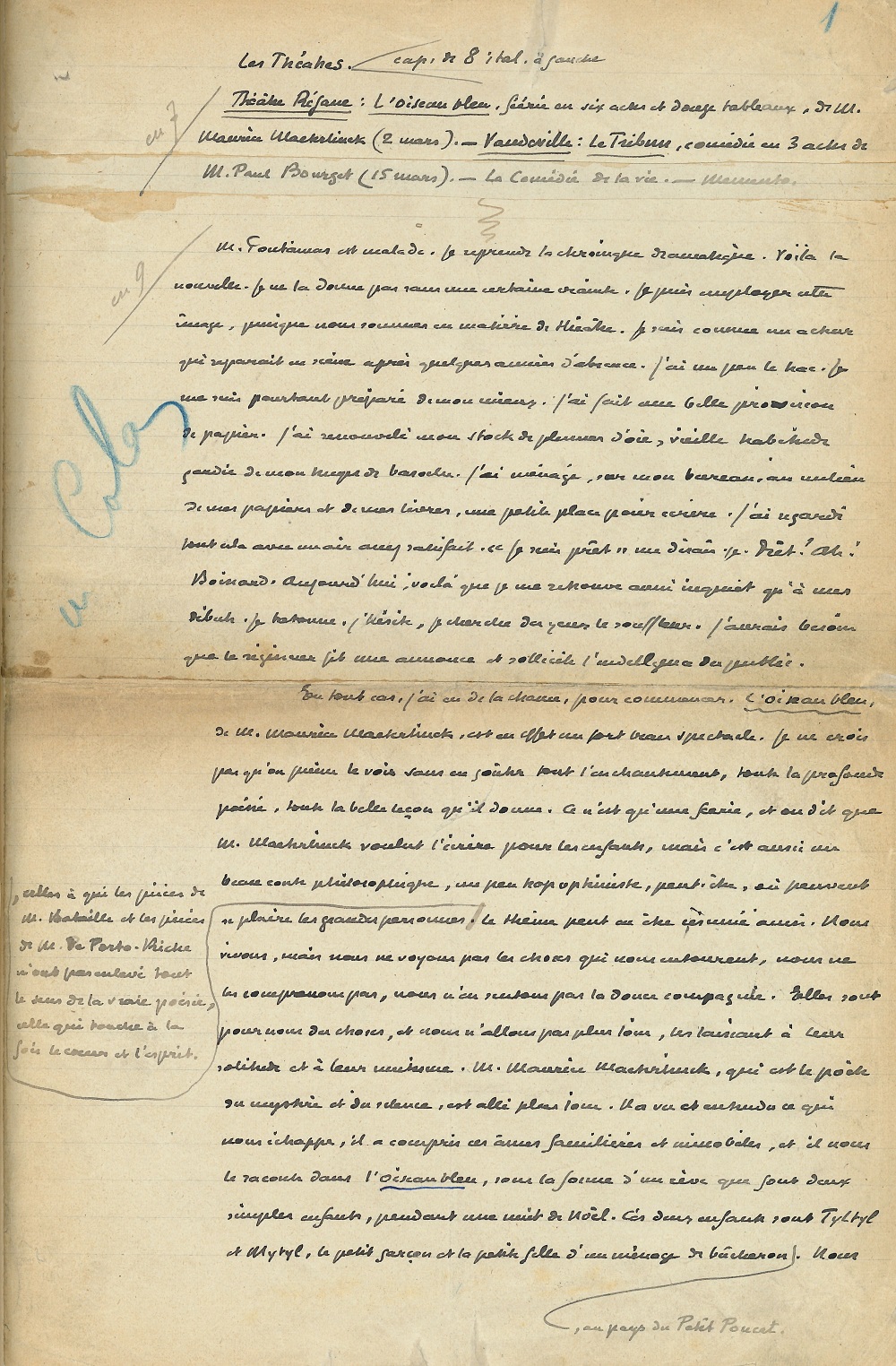

Manuscrit autographe signé « Maurice Boissard », Les Théâtres. Théâtre Réjane : L’Oiseau bleu..., [fin mars 1911] ; 8 pages in-fol. montées sur onglets sur feuillets de papier fort, reliure demi-maroquin bleu à coins, filets dorés, tête dorée (Maylander).

Chronique dramatique consacrée à L’Oiseau bleu de Maurice Maeterlinck et au Tribun de Paul Bourget.

Le manuscrit présente quelques ratures et corrections et plusieurs additions marginales ; il a servi pour l’impression dans le Mercure de France du 1er avril 1911. Il est signé du pseudonyme de Léautaud pour ses chroniques théâtrales : « Maurice Boissard ».

Maurice Boissard reprend son service de chronique dramatique, pour remplacer André Fontainas, malade. La première partie de la chronique est consacrée à L’Oiseau bleu de Maurice Maeterlinck, au Théâtre Réjane. Léautaud y raconte longuement l’action de cette féerie, un « beau conte philosophique » qui fait un « fort beau spectacle », et d’une « profonde poésie »... Maeterlinck, « poète du mystère et du silence, […] a vu et entendu ce qui nous échappe, il a compris ces âmes familières et immobiles, et il nous le raconte […] sous la forme d’un rêve que font deux simples enfants pendant une nuit de Noël »… Il en loue la mise en scène et les excellents interprètes, y compris les enfants, qui « au théâtre sont généralement agaçants » et sont ici « si bien stylés qu’ils sont tous charmants » ; il distingue en particulier Georgette Leblanc, qui joue la Lumière : « c’est la clarté et la poésie mêmes »...

Suit le compte rendu acerbe du Tribun de Paul Bourget, au Vaudeville. « Pauvre M. Bourget. Quel bel écrivain révolutionnaire il serait, si on ne le savait si traditionnaliste, et quel chef-d’œuvre d’ironie cruelle aurait pu être le Tribun s’il l’avait voulu »... Le critique n’a pas non plus trouvé à Lucien Guitry le physique du rôle-titre...

Depuis qu’il avait quitté sa chronique, Boissard est allé « voir un peu la comédie de la vie, autrement intéressante, autrement vraie, autrement amusante, surtout », notamment dans les salons ; et il relate un amusant mot à propos de Louis Pergaud. Pour finir, un Memento recense les divers spectacles du moment.

On a monté à la fin du volume les pages du Mercure de France du 1er avril 1911 correspondant au compte rendu de L’Oiseau bleu.

Ex-libris Charles Hayoit.

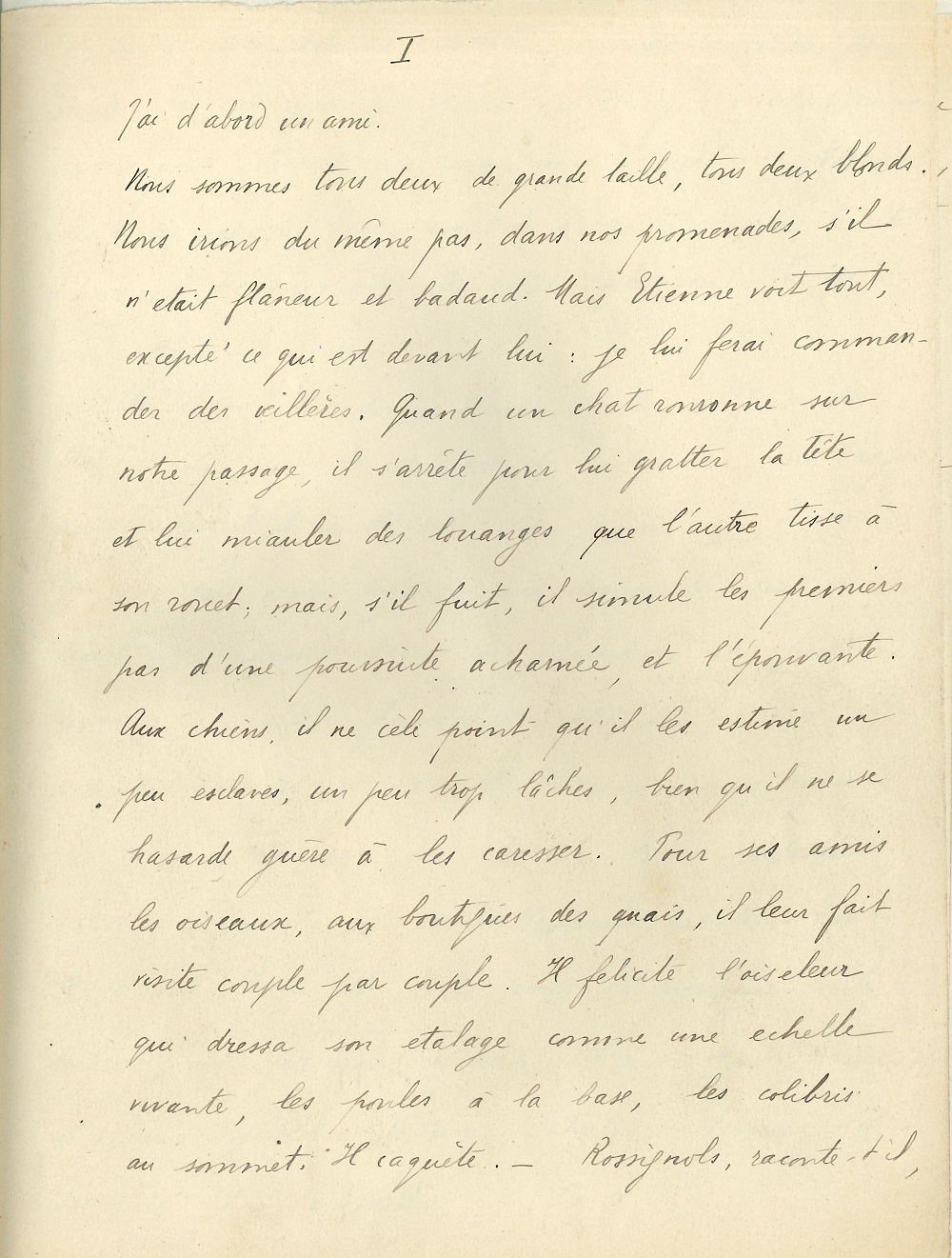

Manuscrit autographe signé, [Jacques l’égoïste, 1910] ; 12 pages petit in-4 montées sur feuillets de papier vergé en un volume petit in-4, reliure demi-maroquin bleu nuit à coins avec dentelle à froid.

Première version du début de la première des trois nouvelles de L’École des indifférents. Ce sont ici, dans une version primitive, les deux premiers chapitres (sur six) de la nouvelle publiée dans La Nouvelle Revue Française des 1er août et 1er septembre 1910, avant d’ouvrir L’École des indifférents (Grasset, 1911). Giraudoux s’est un peu peint lui-même dans le personnage de Jacques, « mélange d’un cœur très sec et d’une très vive imagination ».

Le manuscrit, à l’encre noire sur les rectos de six petits feuillets doubles, en deux sections chiffrées I et II, présente quelques corrections et additions, avec quelques blancs laissés en suspens par l’auteur à la recherche de l’expression juste ; il présente d’importantes variantes avec le texte définitif, encore inédites (ce manuscrit étant inconnu des éditeurs des œuvres romanesques dans la Bibliothèque de la Pléiade).

Le chapitre I est consacré à l’ami, Étienne. Citons deux passages du manuscrit qui seront développés dans le texte publié : « Un oiseau lui donne l’envie d’aller au Jardin des Plantes, un fruit la nostalgie de l’équateur, un chapeau en vitrine le désir de voir une femme, et d’aimer »... « Le voilà qui joue avec un enfant. Debout dans le cerceau, il feint de ne pouvoir sortir du cercle. Et les mères, qui laissent leur fils s’approcher de cet inconnu, jouer avec lui, comme elles leur permettent d’entrer jusqu’aux genoux dans l’Océans, les mères lui souri[en]t »...

Le chapitre II est consacré à l’amie, Dolly. Il s’achève ainsi : « Nous sortons. C’est l’heure de l’angélus, où les glaneuses se redressent à demi et peuvent cueillir un épi qui ne fut pas moissonné ».

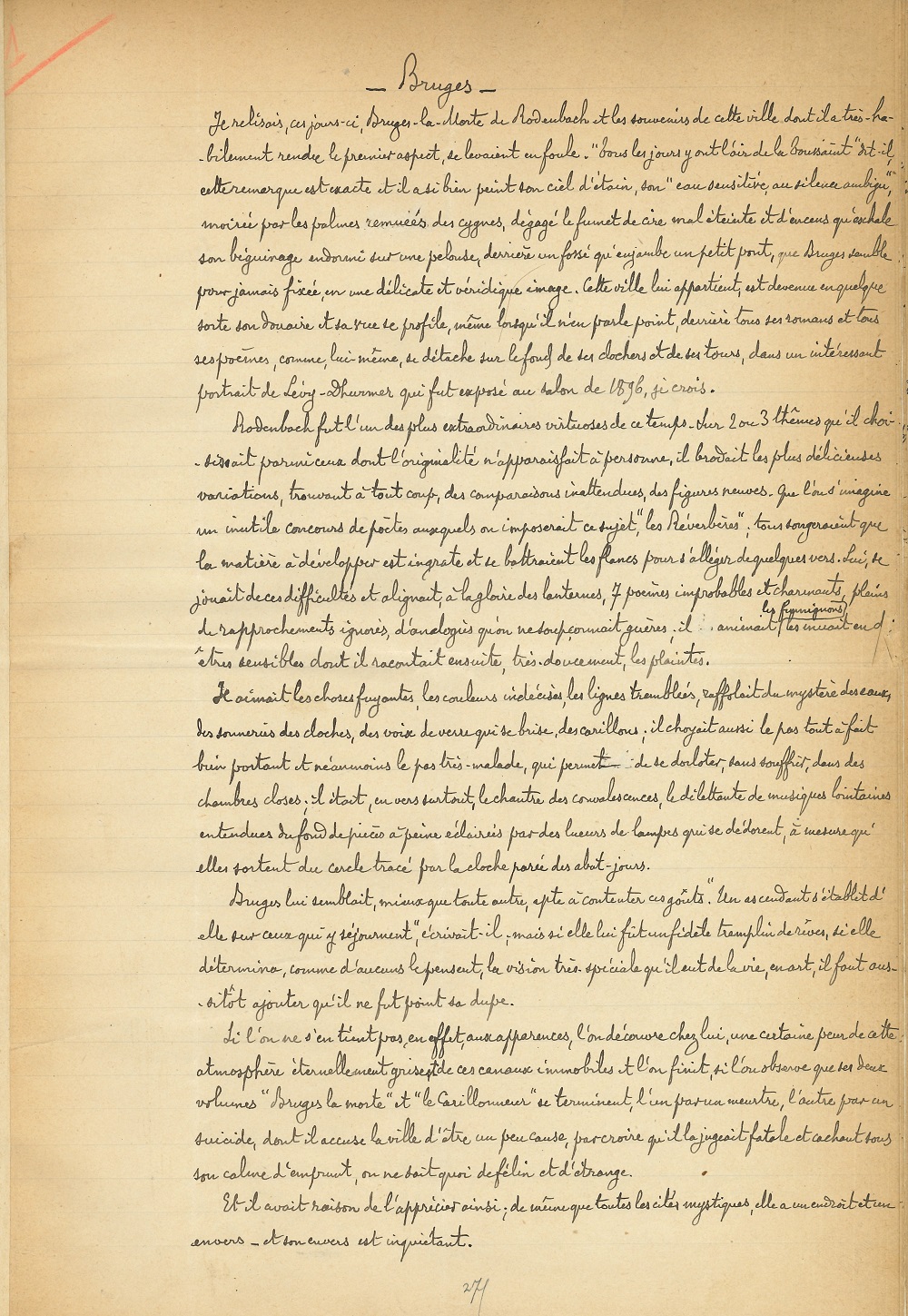

2 manuscrits autographes signés, Bruges et Le Quartier St Pauli [1899] ; 4 pages in-fol. et 3 pages et demie in-fol. (légères brunissures), avec coupures de presse correspondantes montées sur feuillets in-fol. à la suite de chaque texte, le tout relié en un volume in-fol. bradel demi-percaline bleue, pièce de titre au dos (reliure un peu tachée).

Recueil de deux articles parus dans L’Écho de Paris en 1899. Les manuscrits, à l’encre noire sur papier ligné, présentent quelques additions et corrections. Le premier, consacré à Bruges, montre le Huysmans mystique, inquiet et amateur d’art ; le second est une plongée dans les bas-fonds de Hambourg, dans la manière naturaliste et pittoresque du romancier des Sœurs Vatard.

Bruges (paru dans L’Écho de Paris du 1er février 1899, et recueilli dans De Tout en 1902) s’ouvre par un hommage appuyé à l’auteur de Bruges-la-Morte, Georges Rodenbach, « l’un des plus extraordinaires virtuoses de ce temps », « en vers surtout, le chantre des convalescences, le dilettante de musiques lointaines entendues du fond de pièces à peine éclairées », qui trouvait dans Bruges « un fidèle tremplin de rêves », et avait su déchiffrer « sous son calme d’emprunt on ne sait quoi de félin et d’étrange. [...] de même que toutes les cités mystiques, elle a un endroit et un envers, – et son envers est inquiétant ». En venant de Bruxelles, Bruges « se révèle délicieuse et ayant, seule, conservé l’âme catholique des Flandres »… Et Huysmans évoque ses souvenirs de prière dans plusieurs églises où vibre une âme médiévale ; mais « le satanisme fleurit à Bruges », qui a « le diable caché en elle », elle fleure l’encens et le soufre : « toujours là où le Seigneur est maître, Satan se glisse »... Huysmans mentionne plusieurs monuments, et s’attarde à « l’hôpital Saint-Jean, si intime […] la Bruges charmante d’antan est là, surtout dans l’ancienne salle du chapitre, où s’exhibent les Memling », dont il évoque en quelques lignes les chefs-d’œuvre, notamment une Vierge, « peut-être la plus belle Madone que Memling ait jamais peinte […] d’une ingénuité, d’une candeur et aussi d’une distinction et d’une beauté qui ne sont déjà plus, malgré la forme restée humaine, terrestres. […] L’âme a étiré, a aminci, a presque rongé sa pâle et délicate gaine, et elle apparaît, si rayonnante, si pure, que les mots se taisent »… Puis il se rend au Musée, qui « renferme des pièces de premier ordre », dont le Jugement de Cambyse de Gérard David : « Cette scène de tortionnaires n’a pas cette senteur de basse boucherie dont plus tard les peintres de l’École espagnole s’éprirent ; elle est vivante et terrible, mais pas répugnante et vraiment noble. Ce Gérard David fut un très personnel maître »… Et Huysmans conclut que Bruges « est à la fois mystique et démoniaque, puérile et grave. Mystique par sa réelle piété, par ses musées uniques au point de vue de l’art, par ses nombreux couvents et par son béguinage ; – démoniaque, par sa confrérie secrète de possédés ; – puérile, par son goût pour les insupportables verroteries des carillons, – et grave, par l’allure même de ses canaux et de ses places, de ses beffrois et de ses rues. Mais ce qui domine, en somme, c’est la note mystique ; et elle est une ville délicieuse parce qu’elle est dénuée de commerce et que, par conséquent, ses chapelles sont vivantes et que ses rues sont mortes ».

Le Quartier St Pauli (paru le 24 mai 1899, recueilli en 1966 par Frédéric Chaleil dans Croquis de Paris et d’ailleurs) se situe à Hambourg, « la ville la plus cosmopolite qui soit », et est un croquis plein de verve et pittoresque, où Huysmans enquête sur les « beuglants » hambourgeois, décrivant les salles et les chanteuses, comme celle-ci : « une fille énorme, dont les traits masculins, très en relief, semblaient dessinés au charbon sur une peau froncée et comme cendrée par les noces. Elle secouait au-dessus d’une jupe de velours vert des bras trempés dans du blanc ; et des bombes d’anciens mortiers saupoudrées de farine roulaient dans son corsage étayé par de puissants ressorts. Elle chanta et alors son ventre sans discipline, emplit la scène; elle cria je ne sais quoi, vociféra des sons de scie en marche et des fils d’or zigzaguèrent dans le trou écarlate sur les bords et noir dans le fond qui lui servait de bouche ; puis elle clôtura ce trou et, tandis qu’elle retournait s’asseoir, une autre artiste s’avança vers le public »… Suivent d’autres portraits atroces des « viragos », des « cabots » et de leur public : « évidemment des commerçants aisés, çà et là, des types hircins de Juifs, de Juifs roux, avec des yeux en gomme, et des pattes sales, [...] puis les éternelles têtes des Allemands blonds, avec oreilles roses, aux yeux faux, fuyant sous des lunettes, des gens qui, après être allé au prêche, se pochardent après et s’allègent au hasard des rencontres, le soir. Mais que ces lourdes natures sont lentes à s’émouvoir ! »... Et dehors, sur la chaussée, une foule qui se promène la bouche pleine, des matelots, des prostituées, tous les accessoires d’une « Mecque crapuleuse ». Mais à Hambourg « l’hypocrisie protestante est moindre que dans les autres centres de l’Allemagne » : on y est « très peu luthérien, plus rastaquouère même qu’allemand ; mais quand l’on a connu la tartufferie évangélique de Berlin et autres lieux, cela paraît presque sain de trouver une ville qui a la sincérité de sa bassesse et la rondeur de son ordure ! »

Ancienne collection Victor Sanson (vente du 12 mars 1936, n° 72).

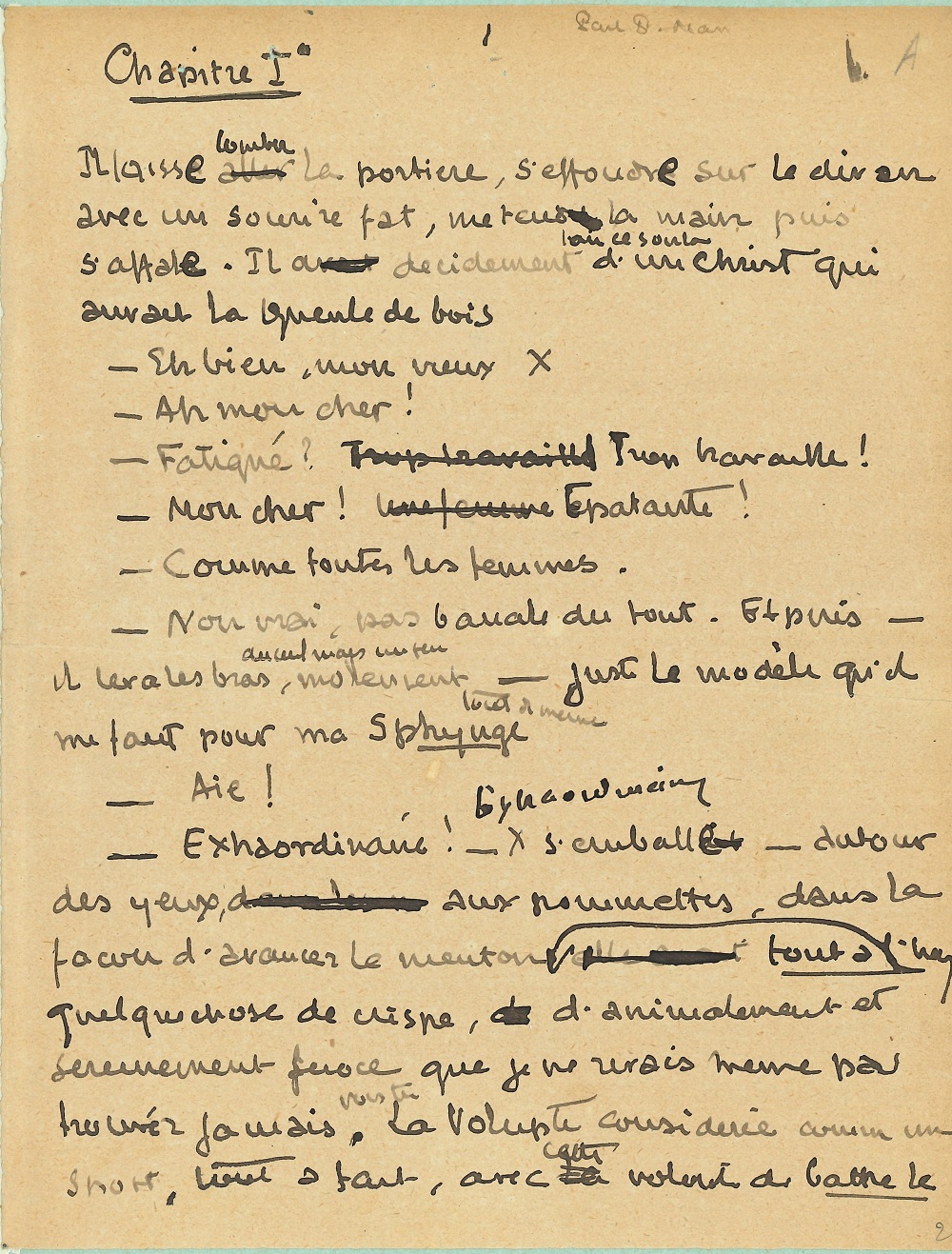

Manuscrit autographe du roman Maîtresse d’Esthètes, 1896 ; 165 feuillets petit in-4 (env. 20 x 15,5 cm) montés sur onglets et interfoliés, en un volume in-4 relié demi-maroquin brun à coins, dos à nerfs doré avec fleurs mosaïquées, tête dorée (Semet & Plumelle).

Manuscrit complet de Maîtresse d’Esthètes, roman publié sous le nom de Willy mais entièrement rédigé par Jean de Tinan.

Publié chez H. Simonis Empis en mars 1897, Maîtresse d’esthètes est le second roman signé de Willy, après Une Passade (1895). Le présent manuscrit permet d’attribuer la totale paternité du roman au jeune Jean de Tinan, qui a travaillé comme nègre pour le compte de Willy, le prétendu auteur s’étant contenté d’ajouter quelques digressions ou calembours au texte de Tinan. Jean de Tinan avait seulement publié sans succès en 1894 Un document sur l’impuissance d’aimer.

Ce manuscrit rassemble quatre versions successives, depuis le brouillon (daté « Montigny-Jumièges, Juin et Juillet 1896 ») jusqu’à la rédaction définitive ; parmi les brouillons, on relève deux versions primitives du chapitre I ; tous les fragments préparatoires ont été reliés avec des feuillets intercalaires de couleur : bleu pour les premiers jets, rose pour les réécritures, jaune pour les troisièmes états, le blanc étant réservé à la version finale. Le manuscrit est entièrement de la main de Jean de Tinan, à l’encre noire, bleue ou verte, au recto des feuillets ; il présente des ratures et corrections, et des additions interlinéaires. On relève quelques remarques au crayon d’une autre main ; ainsi (f. 18) : « éternelllement froides ? parce qu’il y a beaucoup d’épithètes, déjà ». La fin est très différente de l’édition et a dû être remaniée par Willy.

Le roman s’inspire de la liaison du sculpteur Fix-Masseau avec l’ancienne maîtresse de Willy, Minna Schrader de Nyzot, aventurière qui hanta un temps les milieux artistiques et littéraires. Le roman met en scène, avec des clefs pour la plupart assez transparentes, le monde des lettres, des arts, des revues et des théâtres d’avant-garde et du Symbolisme. Outre Fix-Masseau (Franz Brotteaux) et Minna (Ysolde Vouillard), on y rencontre Jean de Tinan et Willy (Jim Smiley et Henry Maugis), le musicien Gaston Lemaire (Richard Buvard), le Sâr Péladan (Sotaukrack), Remy de Gourmont (Sixte Mouront), Camille Mauclair (Arill Vainpur), Lugné-Poe et Suzanne Després au Théâtre de l’Œuvre (Lug-Allan, Suzanne Gazon et le Théâtre de l’Âme), Jean Moréas (Constantin Boétis), Maurice Maeterlinck (Jef van der Kerkove), Jean Lorrain (Jean Nancy), Colette (Clarisse), Catulle Mendès (Otto Bodensée), la Rose+Croix (le Graal d’Or), le Mercure de France (la Revue Mauve), etc.

Dans une lettre reliée en tête du volume, Willy demande à Aurélien Scholl de faire un compte rendu de son roman, qui ne se vend pas. Il résume ainsi l’intrigue de Maîtresse d’Esthètes : « C’est l’histoire, banale, d’un sculpteur collé à une grue symboliste ; il commence à cracher ses poumons quand un ami, à temps, opère le dé-collage »... Outre la L.A.S. de Willy (2 pp. in-8), on a monté deux coupures de presse à propos du roman, son auteur, et son attribution.

Bibliographie : Willy [Jean de Tinan], Maîtresse d’esthètes, éd. de Jean-Paul Goujon (Champ Vallon, 1995).

Anciennes collections Henri Leclercq et Charles Hayoit.

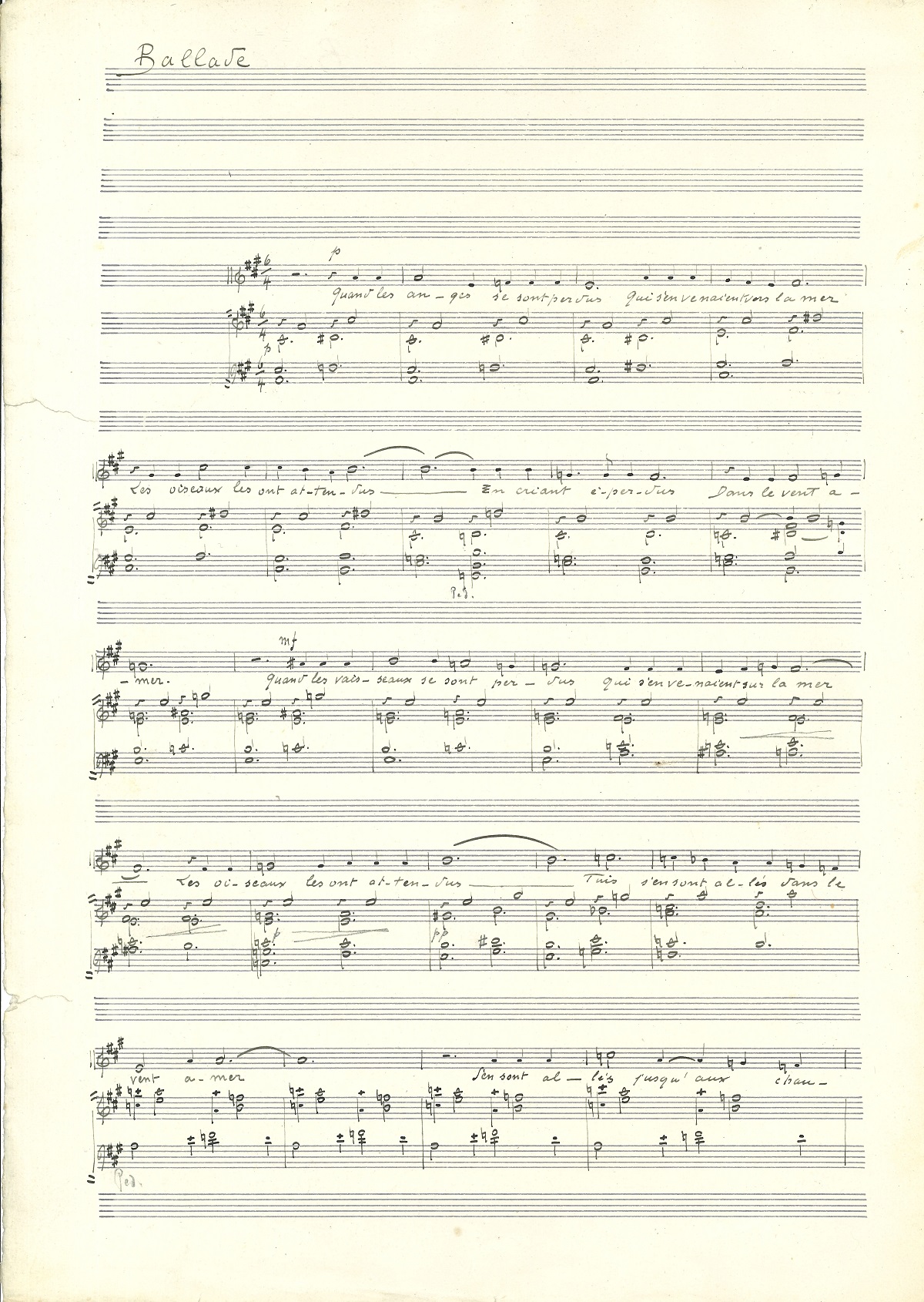

Manuscrit musical autographe signé, Ballade, 1896 ; titre et 2 pages et demie in-fol.(quelques petites fentes marginales).

Mélodie pour voix et piano, sur un poème de Camille Mauclair : « Quand les anges se sont perdus »… En la majeur à 6/4, elle compte 64 mesures. C’est le second des Trois Lieder sur des poèmes de Camille Mauclair, opus 27, publiés chez Baudoux en 1897. Le manuscrit est soigneusement noté à l’encre noire sur un bifeuillet à 24 portées. Il est daté en fin « Paris 13 mars 1896é, et signé. Cette belle mélodie prend la forme d’une mélopée populaire ou médiévale, sur un accompagnement qui fait penser au battement des cloches, pour s’achever par de délicats arpèges, comme un filigrane sur les mots du poème.

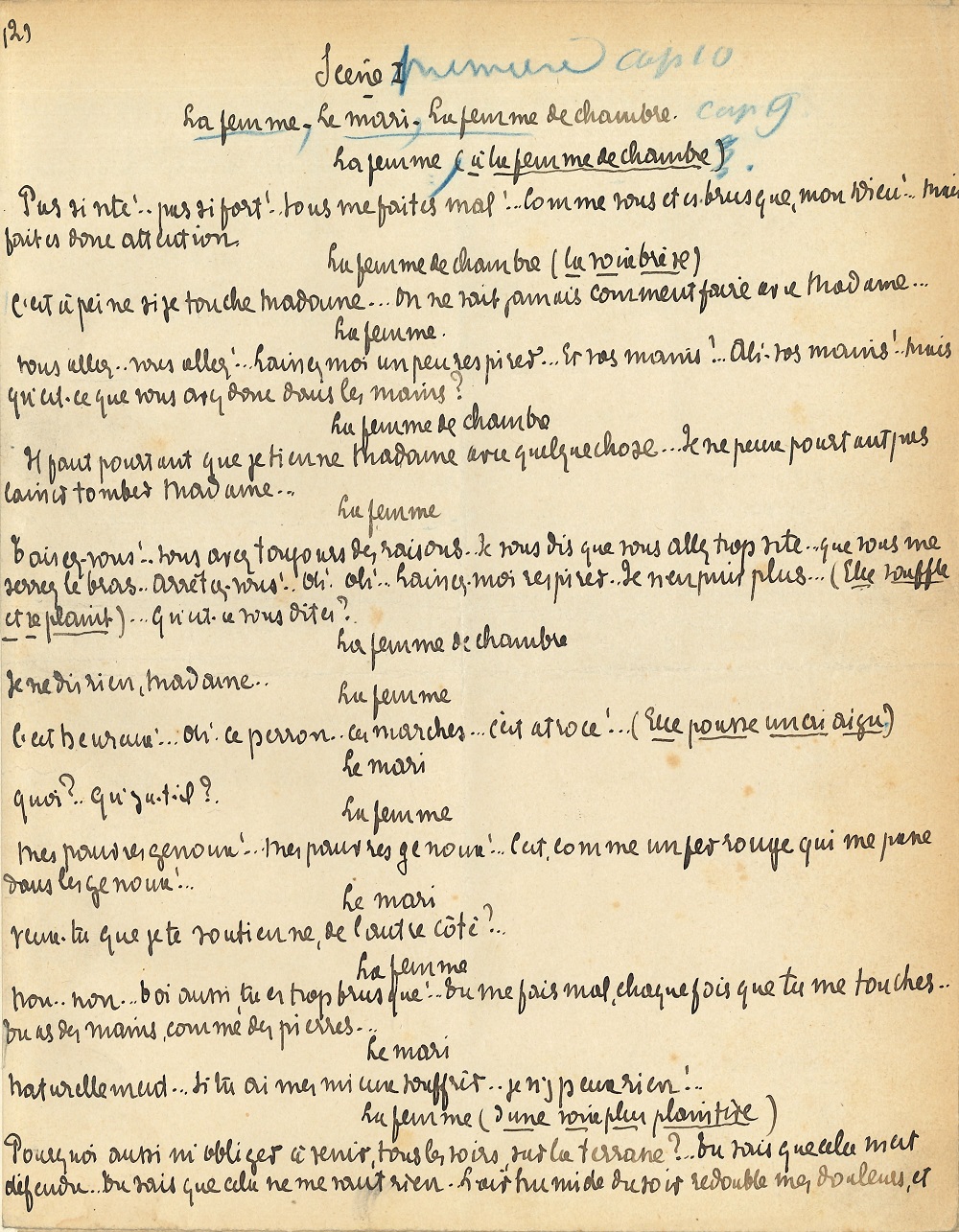

Manuscrit autographe, Les Vieux Ménages, [1894] ; 16 ff. in-4 montés sur onglets et reliés en un volume in-4 maroquin rouge, cadre int. orné de filets dorés et à froid (Marius Michel).

Manuscrit complet de cette comédie en un acte, créée le 20 décembre 1894 au Théâtre d’Application.

Élémir Bourges a souligné « la douloureuse férocité » de la pièce. À travers les règlements de comptes d’un vieux couple, c’est une cruelle dénonciation de l’hypocrisie de la société bourgeoise.

Le manuscrit, à l’encre noire au recto des feuillets, présente des ratures et corrections, notamment un important passage biffé vers la fin, et remplacé par un nouveau texte, collé au verso de l’avant-dernier feuillet. Il a servi pour l’impression, avec des notes typographiques au crayon bleu, pour l’édition originale chez Fasquelle en 1901, sous le titre Vieux Ménages. Le texte a ensuite été recueilli en 1904, sous le titre Vieux Ménage, dans Farces et moralités. Une première version des Vieux Ménages, sous forme de dialogue entre le mari et la femme, avait été publiée dans Le Journal du 29 juillet 1894. Dans cette version théâtrale, Mirbeau y ajoute un troisième rôle, avec la femme de chambre.

Il présente ainsi ses personnages : « Le mari, soixante-cinq ans, grand, maigre. Figure sèche et sanguine dans des favoris grisonnants et durs. La tenue et l’allure d’un ancien magistrat. La femme, soixante ans. Infirme, presque paralysée, énorme, les cheveux tout blancs. Visage bouffi de graisse maladive. La femme de chambre, jeune, jolie, effrontée ». Les rôles étaient tenus respectivement en 1894 par M. Tinbot, Louise France et Mme Vinet.

Provenance : Bibliothèque d’Octave Mirbeau (24-28 mars 1919, n° 819) ; puis Georges-Emmanuel Lang (I, 16-17 décembre 1925, n° 288), Sacha Guitry, Daniel Sickles (XV, 1993, n° 6516), bâtonnier Jean-Claude Delauney (7 novembre 2018, n° 79, ex-libris).

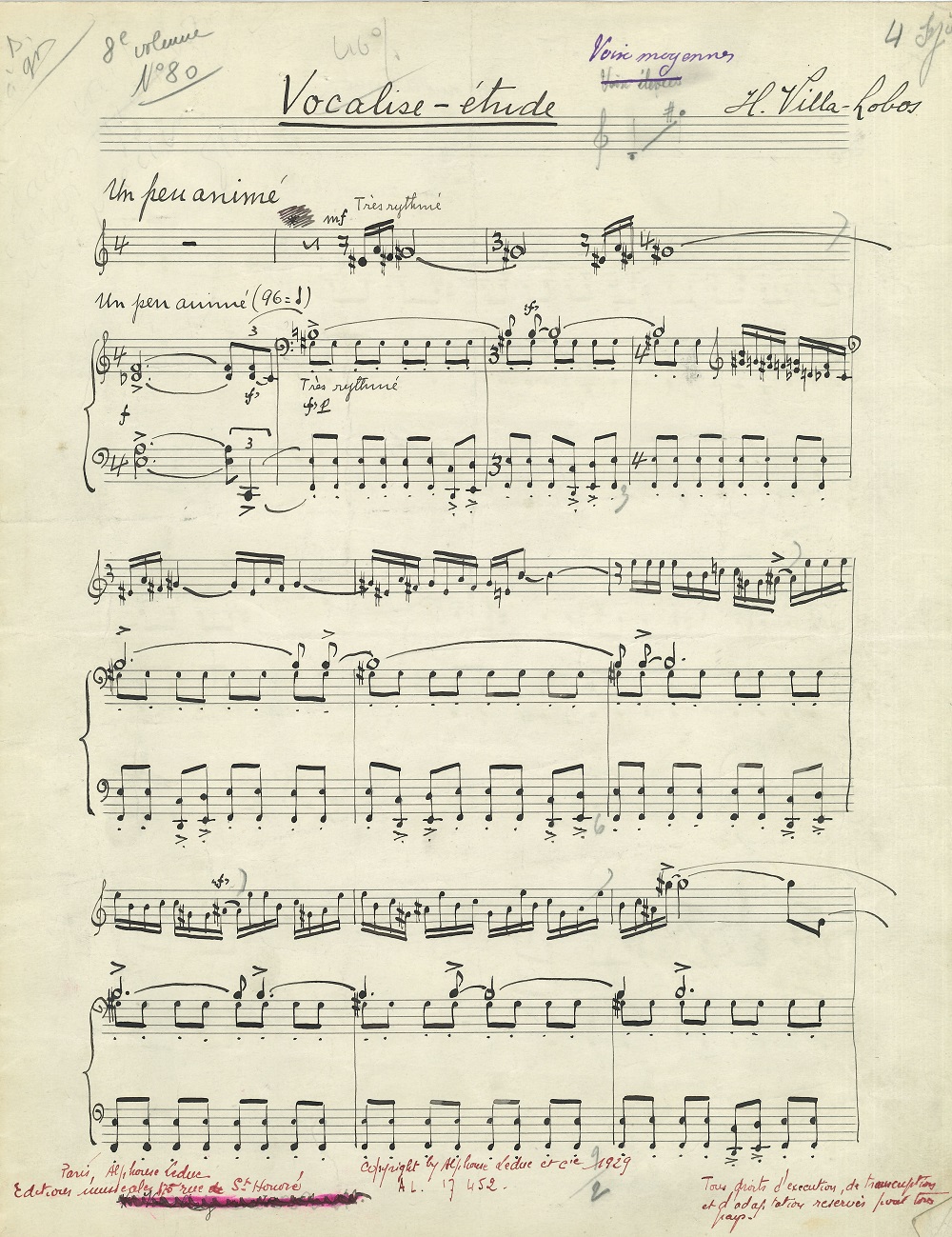

manuscrit musical autographe signé, Vocalise-étude, [1929] ; 4 pages in-fol.

Pièce pour chant et piano, pour voix moyennes. Marquée Un peu animé, à 4/4, elle compte 43 mesures et est ponctuée de diverses nuances : « Très rythmé », « Moins animé », « Un peu lent », « Très lent »...

Le manuscrit, écrit à l’encre noire sur papier à 10 lignes, et signé en tête, a servi pour la gravure de l’édition en 1929 dans le Répertoire moderne de Vocalises-Études figurant aux programmes des concours du Conservatoire de Paris, 8e volume, sous la direction de A. L. Hettich.

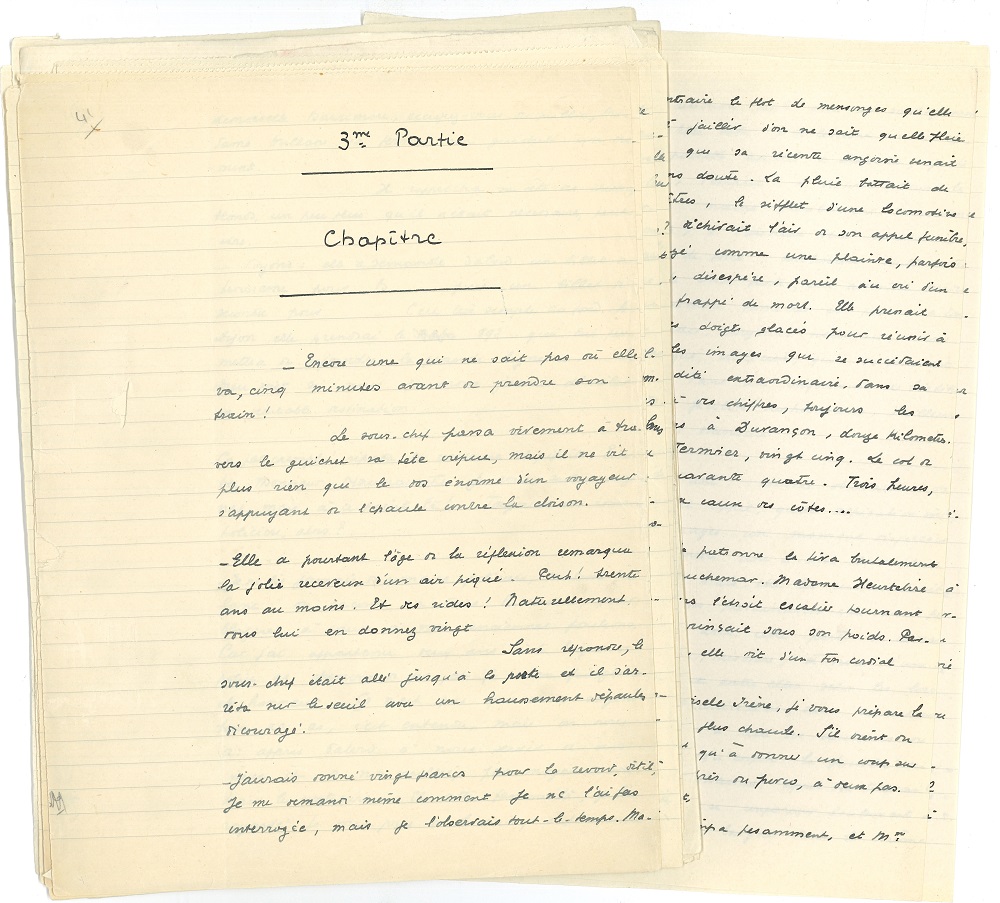

Manuscrit autographe pour Un mauvais rêve, [1934] ; 87 pages in-4 en feuilles.

Première version de la fin d’Un mauvais rêve, roman policier conçu en 1931, remanié en 1935 et paru posthumément en 1951. La genèse de ce roman est complexe. C’est en janvier 1931 que Bernanos a écrit les premières pages de ce qui deviendra Un mauvais rêve, vite délaissé pour Monsieur Ouine. En 1934, face à d’atroces difficultés financières, il décide d’écrire un roman policier, Un crime, pour la fin duquel il réutilise le projet de 1931. Mais au début de 1935, Plon refuse les deux dernières parties d’Un crime, qui sera publié en juin-juillet 1935, amputé de sa fin ; c’est cette fin, mise au point dans l’automne 1934, que Bernanos commence à remanier dans un nouveau roman qu’il intitule Un mauvais rêve, resté inachevé au profit du Journal d’un curé de campagne ; c’est Albert Béguin qui établira l’édition posthume de ce roman en 1951. Une nouvelle édition en a été donnée en 2015 au tome II des Œuvres romanesques complètes dans la Bibliothèque de la Pléiade, par les soins de Sarah Lacoste et Guillaume Louet en s’appuyant sur le présent manuscrit ; c’est à cette édition que nous renvoyons.

Notre manuscrit est la première version de la fin du roman tel qu’il a été élaboré à l’automne 1934, et envoyé par morceaux à Plon, puis intégré, dans une version remaniée, dans le nouveau projet d’Un mauvais rêve. Mis au net à l’encre bleu nuit au recto de feuillets lignés, il présente très peu de corrections, avec quelques mots laissés en blanc : il s’agit souvent de noms de villes, que Bernanos n’a pas encore choisis ; d’autres noms propres seront choisis ou modifiés ultérieurement.

3me Partie. Chapitre [non numéroté], 11 et 49 pages, numérotées au crayon 41 à 51 (à la fin, Bernanos a noté « À suivre »), puis 1 à 49, correspondant au chapitre X de l’édition de 1951, avec des variantes, et au chapitre VIII de la IIe partie dans l’édition de la Pléiade (p. 87-118). On y voit Simone Alfieri fausser compagnie au sous-chef de gare qui la surveille, changer prestement de train, et se livrer au rêve du meurtre à commettre... Au début de la seconde liasse, un long passage décrivant Bragelonne, où descend Simone, a disparu de la version publiée : « La petite ville au pied des montagnes sous la pluie, ressemblait moins à une ville qu’à un amas de pierres décolorées perdues dans la brume et Madame Alfieri qui l’avait vue deux fois sous le soleil ne la reconnut pas »… On suit les mouvements de Simone, qui s’approche de la maison du crime : sa rencontre fortuite du jeune prêtre est ici plus développée que dans la version finale. Le chapitre s’achève ainsi : « “Vous avez eu toujours un ou deux curés dans votre vie” disait le vieux Ganse, et le vieux Ganse n’avait pas menti. Sa curiosité du prêtre date de loin, est toujours aussi vive qu’à onze ans lorsque tyrannisée par un oncle de Saumur, tailleur pour ecclésiastiques et marguillier de sa paroisse, elle s’est crue amoureuse du beau vicaire […] “Ce ne sont pas des hommes comme nous” affirmait l’oncle Baptiste qui, peu scrupuleux sur la messe et les sacrements, tenait à sa clientèle. Non ! ce n’était pas des hommes comme les autres. Personne au monde n’eut su, par exemple, poser aussi doucement que le vieil archiprêtre, la main sur sa joue, ou la fixer d’un regard à la fois sévère et tendre – ce regard qui la hantait encore aujourd’hui, à son insu, après tant d’années ! »

Texte complet du chapitre XI et dernier de l’éd. Béguin (ici non chiffré), paginé 1 à 27 [chap. IX de la IIe partie dans l’édition de la Pléiade (p. 118-133), où Simone commet le crime, puis s’enfuit et rencontre le prêtre ; il s’achève ainsi : « Avant même que sa silhouette fût sortie de l’ombre, elle avait reconnu sa voix – cette inoubliable voix qui avait saisi son âme, quelques heures plus tôt, d’un présage sinistre – et elle cherchait son regard dans la nuit, avec épouvante. Nul mensonge ne lui vint aux lèvres, et d’ailleurs elle eût jugé vain n’importe quel mensonge. Ce prêtre fantastique surgi deux fois des ténèbres, savait tout. Une seule chance lui restait peut-être – reconnaître sa funèbre puissance, s’avouer vaincue… »

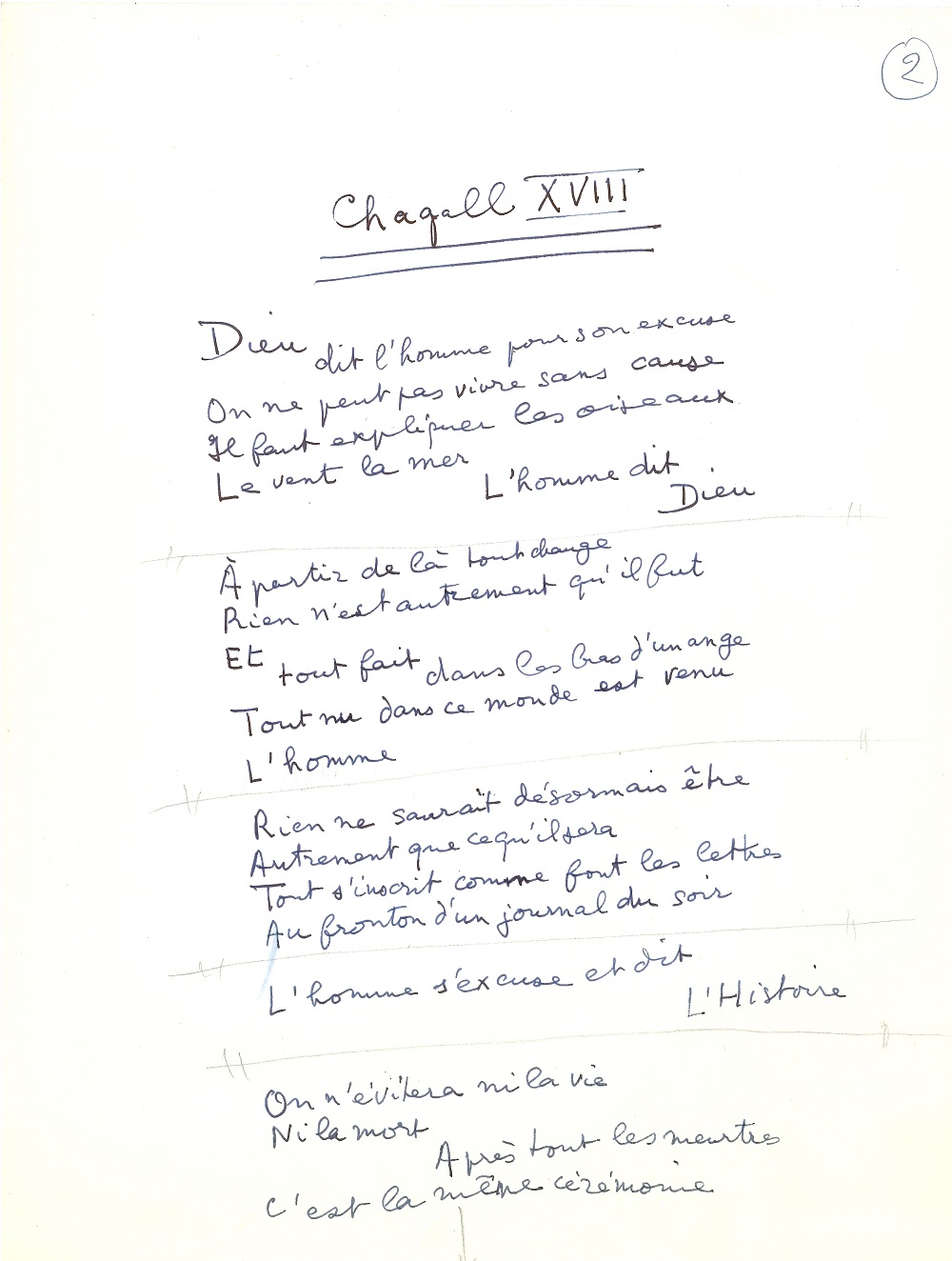

Manuscrit autographe des Chroniques maritales, [1935] ; 350 pages petit in-4 (20 x 16 cm) sous chemises titrées ou chiffrées (quelques bords un peu effrangés).

Manuscrit de premier jet et de travail de ce livre dévastateur sur le mariage.

Rédigé en 1935, le livre des Chroniques maritales a paru en 1938 chez Gallimard.

Jouhandeau y retrace avec une précision froide, souvent cruelle, sa vie conjugale avec la redoutable et extravagante Élise, et les atteintes incessantes à sa chère solitude, sa dignité, sa confiance, sa liberté, sa sensualité et son bonheur.

Le manuscrit, à l’encre bleue, au recto de feuillets, la plupart classés dans des bifeuillets chiffrés ou titrés, présente de nombreuses ratures et corrections, des passages biffés, et d’importantes variantes avec le texte publié, et des passages inédits ; quelques passages, qui ne figurent pas dans le manuscrit, ont dû être ajoutés plus tard. La pagination est discontinue, parfois double.

Le livre est divisé en trois parties : I La maison, II L’intimité (titre ici biffé et remplacé par L’alcôve), III La religion (ici « 3e partie »).

I La maison (107 pages). Cette première partie est divisée en quinze sections, avec des hésitations dans la numérotation en chiffres romains et dans la pagination. On relève plusieurs paragraphes supprimés dans l’édition. Ainsi p. 23 (ii) : « Suis-je persuadé maintenant, que l’iniquité ne peut être partagée sans péché, même sous le couvert du Mariage – qui est un sacrement. / Je crois parfois être heureux, mais le bonheur qu’elle donne repose sur trop d’injustices pour être véritable »… P. 30 (début de iv), ce paragraphe biffé : « Je suis le tenancier d’un asile d’aliénés et malgré moi j’y ai mon utilité ; sans l’avoir prévu ni le prévoir une seconde à l’avance j’ai nécessairement à y intervenir, pour jouer un rôle, un peu plus tôt ou un peu plus tard, – quand un fou a brisé sa chaîne »…, et cet autre (p. 31) : « Considérer encore ma propre demeure sous l’aspect d’une ménagerie – qui réunirait sous le même toit un tigre, une cynhyène, une lionne fourbue, une panthère aux yeux de verre, une chèvre de Mongolie. Dompteuse au charme, Élise et moi, le dompteur à la colère »… Etc.

II L’alcôve [L’intimité dans l’édition, et en tête de la table des chapitres de cette partie] (107 pages, pagination continue). Cette partie est divisée en neuf chapitres titrés (dix dans l’édition), numérotés seulement dans la table : I Je ne me lave plus ; II Coquetteries ; III Elle diminue tout ; IV Ce qu’elle pense de moi ; V Le condamné à mort ; VI Solitude inaliénable (Duel et solitude dans l’édition) ; VII Plaisirs du duel ; VIII L’intimité avec elle (L’alcôve dans l’édition) ; [IX L’amour maternel, ici réduit à 3 pages (88-90), différentes de l’édition et sans titre ; ne figure pas dans la table] ; IX [X] L’amour conjugal.

III La Religion (ici sans titre ; 136 pages [moins les p. 79-84]), avec en tête la table des 15 chapitres (16 dans l’édition, manque ici le chap. IX La religion de la Mante, qui ne figure pas dans la table, mais correspond aux 6 p. manquantes). I Nos mensonges ; II Absence du cœur ; III Définition de la Bonté ; IV Naissance du cœur ; V Le prêtre apostat ; VI, Elle prie, elle chante ; VII De la douceur ; VIII La Religion de la Fourmi ; X Tu ne te promèneras pas ; XI Sincérité de l’acrobate ; XII Le montreur d’ours ; XIII Sa nudité ; XIV Complices ; XV Solitude du mari ; XVI Épilogue (titre absent du livre). Solitude aussi d’Élise.

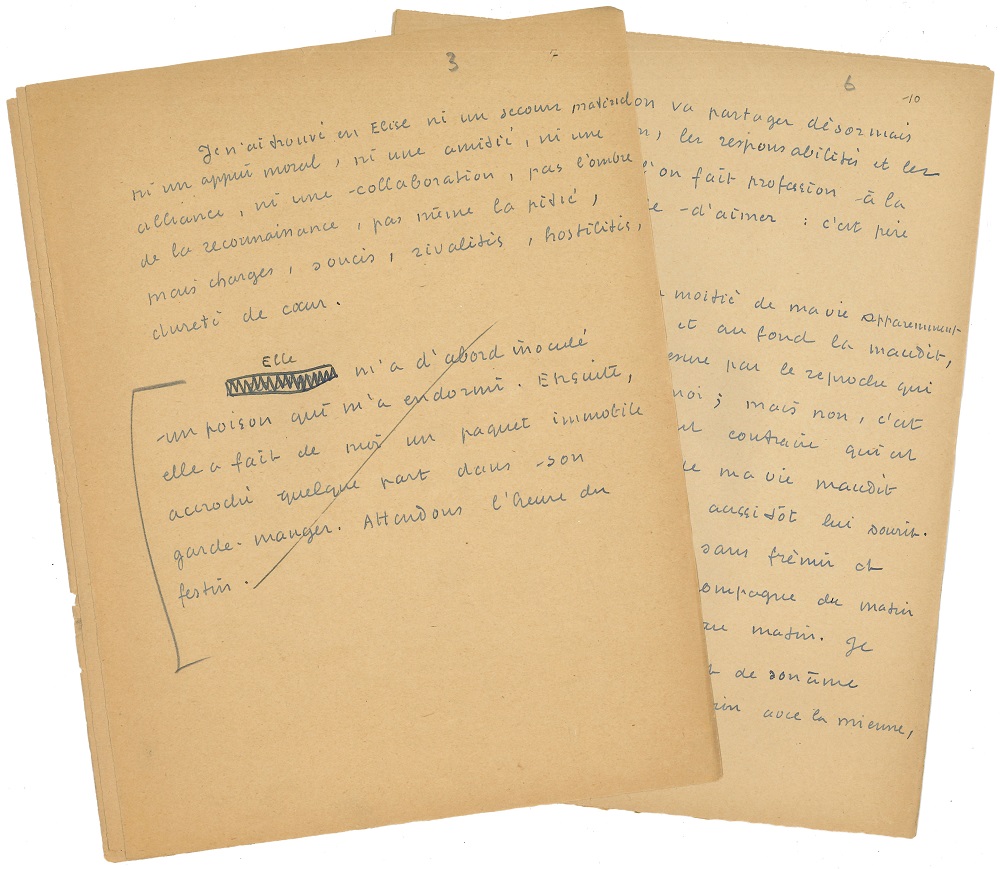

Manuscrit autographe signé (en tête), Sept Chagall ; 12 feuillets in-4.

« Chapeau » de présentation, et six poèmes consacrés à CHAGALL, pour publication dans Les Lettres françaises (31 décembre 1969) : Chagall XVIII et Cinq légendes précédées d’Ouverture [pièces XVIII à XXIV de Celui qui dit les choses sans rien dire, illustré par Chagall, Maeght, 1976].

« Je détache ici, comme fait le boucher de la chair, d’un ensemble de poèmes pour Chagall, écrits sans suite depuis 1965, quelques pages pour ce temps d’hommage au peintre, ils accompagneront ici les tableaux reproduits sans rapport direct avec eux. J’ai déjà donné dans Les Lettres françaises dans plusieurs endroits quelques-uns des autres poèmes intitulés Chagall, suivis d’un numéro. […] J’en prends sept pour le numéro que voici : de Chagall XVIII à Chagall XXIV (compris), le premier sans lien avec les suivants qui forment un ensemble, Cinq légendes, distinguées par les cinq premières lettres de l’alphabet, et précédées d’une Ouverture, qui est le Chagall XIX »…

Citons le début de Chagall XVIII :

« Dieu

dit l’homme pour son excuse

On ne peut pas vivre sans cause

Il faut expliquer les oiseaux

Le vent la mer

L’homme dit

Dieu

À partir de là tout change

Rien n’est autrement qu’il fut

Et

tout fait

dans le bras d’un ange

Tout nu dans ce monde est venu

L’homme »…

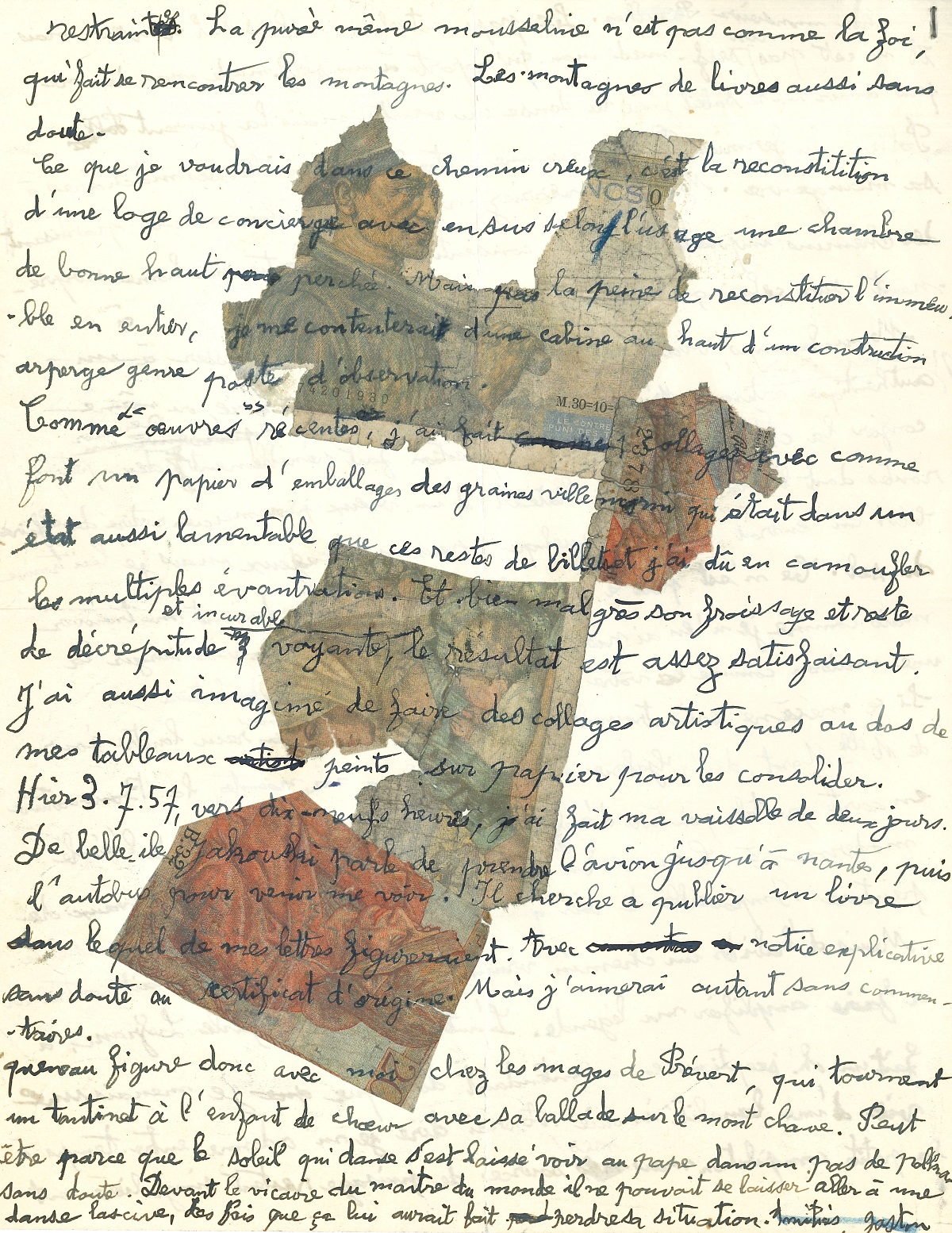

2 L.A.S., dont une avec collage, [4 juillet 1957 et s.d.], à Jean Paulhan ; 2 pages in-4 (26,5 x 20,8 cm), et 1 page petit in-4 (22 x 16,5 cm).

Amusante lettre avec collage original.

Ces deux lettres étaient destinées à être publiées dans la Nouvelle Revue française sous forme de chronique (la revue publiait régulièrement des lettres de Chaissac sous le titre Chronique de l’Oie), comme le montrent quelques mots biffés au crayon bleu, dont le nom du destinataire, ainsi que leur transcription dactylographiée (jointe) sous le titre Lettre des champs, titre sous lequel la première lettre a été publiée (avec quelques suppressions et modifications) dans le n°64 d’avril 1958 de la revue (reprise dans l’édition des Lettres à Jean Paulhan, n° 119) ; la seconde lettre est restée inédite.

« Le pape actuel a vu le soleil danser mais il n’est pas un self-made man. Qu’importe à un self-made man de ne pas avoir vu le soleil faire la danse du ventre mais la jument Polka, du fermier Baron, ou une autre faire travailler ses mâchoires à sa mangeoire. Mais ne verriez-vous pas un chic mécène, partisant des chemins impraticables qui consentirait à me bâtir un home surprenant sur celui qui vat de la Guérinière, de l’Oie, à Mouchamps, via Lérablet ? […] Le chemin en question fait péniblement réunir deux petites routes dont l’une dessert le château d’un vieux pharmacien retiré des affaires. C’est un endroit désert et quelque peu marécageux, mais je lui trouve du sel. Ce n’est pas là que les clients viendraient me trouver mais comme je n’en ai pas. Ce serait assez cocasse de voir surgir là une maison comme la vôtre de Paris face aux arènes de Lutèce ». Il est « en petit travaux de peinture. Impossible de voir grand dans la purée même mousseline. Mais d’habiter un chemin vraiment impossible pourrait contribuer à faire amplifier ma légende »… Il y souhaiterait « la reconstitution d’une loge de concierge » avec « une chambre de bonne haut perchée. Mais pas la peine de reconstituer l’immeuble en entier, je me contenterai d’une cabine en haut d’une construction asperge genre poste d’observation. Puis il parle de ses collages (le 2e page est écrite par-dessus un collage fait de billets de banque déchirés) : « Comme “œuvres” récentes, j’ai fait 1 collages avec comme font un papier d’emballage des graines villemorin qui était dans un état aussi lamentable que ces restes de billets et j’ai dû en camoufler les multiples évantrations. Et bien malgré son froissage et reste de décrépitude voyante et incurable, le résultat est assez satisfaisant. J’ai aussi imaginé de faire des collages artistiques au dos de mes tableaux peints sur papier pour les consolider. Hier 3.7.57, vers dix-neufs heures, j’ai fait ma vaisselle de deux jours ». Jakowski veut venir le voir en vue de « publier un livre dans lequel de mes lettres figureraient. Avec notice explicative sans doute en certificat d’origine. Mais j’aimerais autant sans commentaires ». Il évoque pour finir Queneau et Prévert, « qui tournent un tantinet à l’enfant de chœur avec sa ballade sur le mont chauve. Peut-être parce que le soleil qui danse c’est laissé voir au pape dans un pas de polka sans doute. Devant le vicaire du maître du monde il ne pouvait se laisser aller à une danse lascive, des fois que ça lui aurait fait perdre sa situation ».

Dans la seconde lettre, Chaissac évoque sa « chambre de jeune homme dans la Nièvre », ornée de « bondieuseries » et d’une « reproduction de la leçon de clavecin, de Muenier, et lorsque j’ai vu le père Mangaud, président des indépendants de l’Ouest, j’ai cru avoir devant moi le vieux professeur de musique de cette peinture ». La femme de Mangaud, qui vient de mourir , « avait joué des petits rôles dans un casino de la banlieue de Bordeaux » ; et les Mangaud ont une villa aux Sables d’Olonne qui « louée en mageure partie aux estivants augmenta leurs rentes. Ce n’est pas en jouant son petit bonhomme de rôle en chemin creux désert ou les metteurs en scènes ne mettent jamais les pieds qu’on parvient à bâtir mais tout au plus à se faire mettre en boîte »…

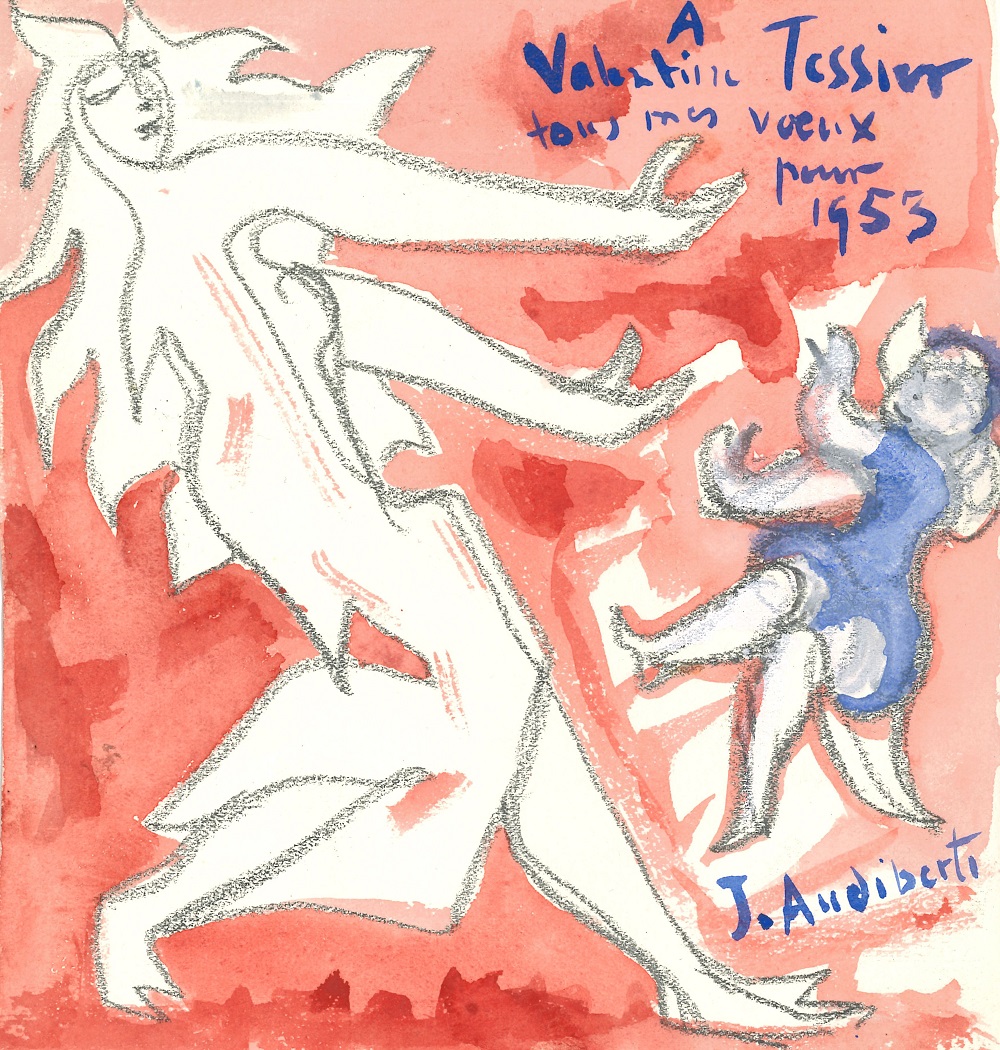

36 L.A.S., 3 L.S. et un dessin aquarellé original signé, 1951-1955, à Valentine Tessier ; 69 pages formats divers, 2 adresses.

Très belle correspondance littéraire et théâtrale avec la merveilleuse actrice Valentine Tessier (1892-1981), qui créa le rôle-titre dans son adaptation de la pièce d’Eduardo de Filippo, Filumena Marturano sous le titre Madame Filoumé [Théâtre de la Renaissance, 25 octobre 1952]. Il est aussi question de La Logeuse, qui fut jouée finalement, en 1960, au Théâtre de l’Œuvre, par Lila Kédrova.

Nice [juillet-août 1951]. Il voudrait savoir si la traduction demandée par l’actrice servirait « comme instrument de travail pour la scène uniquement », ou si elle est destinée à être publiée… – « Je connais bien de réputation Eduardo Filippo. D’une façon générale, j’ai une très vive prédilection pour l’Italie en sa présente vitalité »… Lozère (Seine-et-Oise) 15 août. Audiberti souligne les difficultés de traduction de pièces écrites en dialecte napolitain, « langage savoureux et familier en lui-même », source d’effets comiques dans Filumena Marturano... Texte et mœurs napolitains étant étroitement imbriqués, il y aurait risque que les allusions et les tournures tombent à plat… Distinction entre ce dialecte, l’argot, le patois… – La pièce est excellente ; reste le problème de trouver en français « des gags linguistiques perpétuels qui proviennent de la confrontation du dialecte et de la langue nationale correcte. Mais quelle drôlerie ! Quelle invention ! »… – Réflexions sur la traduction de cette pièce « topographiquement très située »… 2 octobre. Ayant traduit deux actes de Filumena Marturano, il pense qu’il faudra que l’actrice prononce en scène quelques mots en napolitain… La pièce l’attache de plus en plus, et il souhaite la rencontrer, pour qu’ils prennent « un premier contact pour ce qui est de la forme de mon travail et de ce que vous en pensez en vue de la scène »… Paris 3 novembre. « Je me réjouis à la pensée de voir bientôt Philomène vivre par vos soins et avec votre ardeur. J’espère que nous nous rencontrerons à brève échéance »… [22 novembre]. « Entendu, chère Filumena, je viens vendredi […] Je suis content que le texte vous plaise »…

Rome [3 juillet 1952]. Lettre enthousiaste sur sa semaine à Rome, ses entretiens avec De Filippo et leurs conversations sur « Philomène » qui permettent d’éclaircir divers points concernant le bordel dans la pièce. Il a vu le film tiré de la pièce et va partir à Naples avec l’auteur … [Nice juillet]. Échos de ses discussions avec De Filippo, et impressions de Naples… Expression de la joie qu’il aura à surmonter les difficultés, et de « l’orgueil » d’avoir Valentine comme interprète, « car je suis un peu, à la fin, l’auteur de la pièce, ce que je finirais pour de bon par croire, surtout après mes longues embrassades romaines avec De Filippo »… Boulange (Moselle) [août]. Il lui adresse le deuxième acte avec l’espoir qu’elle sera moins déçue qu’à la lecture du premier, qu’il va revoir. Il faudra un grand metteur en scène « pour faire passer ce ton à la fois douloureux et comique »… – Recommandation « d’une personne du théâtre qui, selon moi, présente tous les traits et tous les signes, rusticité, intelligence, allégresse, simplicité, méridionalisme, qui sont ceux de Lucia. Il s’agit de Jeannine Camp, que vous avez connue quand elle était petite fille et qu’elle jouait, à vos côtés, dans Intermezzo »… [Paris 27 octobre]. « En ce midi lundi,/ avant que de vous voir,/ je tiens à cœur beaucoup/ de vous faire savoir/ que vous êtes,/ parmi les grandes,/ la plus grande »… [Fin octobre]. Sur le grand succès remporté par l’actrice, et les raisons pour lesquelles il n’est pas resté le jour de la générale. Mystère : « Thierry Maulnier, dans Combat, a parlé de M. Paolo Teglio comme traducteur de Madame Filoumé ! Cela peut me porter un grand préjudice dans des tractations qui sont en cours avec le théâtre scandinave et finlandais »… [Suisse décembre] : « Vous êtes certainement, dans ma vie, un être à qui je voue une grande et profonde affection, pour votre chaleur humaine et votre force vivante. […] vous êtes, sans doute, la plus grande voix française au théâtre, au-delà du théâtre habituel […]. Ce que vous faites dans Filoumé est extraordinaire, comme variété de timbre ; vous avez tout un orchestre dans la voix. Je crois, je suis sûr que nous devrions aller plus loin ensemble, ou, plutôt, maintenir cette lancée. Il vous faut des pièces que je ferai pour vous »…

[1er janvier 1953]. Carte de vœux aquarellée représentant un personnage féminin fantastique tendant les bras à un petit personnage masculin : « A Valentine Tessier tous mes vœux pour 1953 »… Neuilly. Félicitations sur son nouveau rôle. « J’ai hâte que vous soyez au centre d’une action dramatique à votre taille. J’ai malheureusement écrit trop de romans et pas assez de théâtre. […] Y a-t-il un thème, un personnage, un souvenir qui vous plaise, vous intéresse, vous tienne à cœur ? Je voudrais essayer de vous servir »… Paris 16 septembre. Présentation de la pièce à laquelle il songe pour elle : La Logeuse, conséquences de ses tribulations locatives, nombreuses et pittoresques. « Cette logeuse, c’est Circé. La femme, ni jeune ni vieille, qui, dans sa caverne, attire les hommes afin de les changer en pourceaux. Mais je m’empresse de vous dire qu’il n’y a aucune espèce de trace ou d’ébauche de langage philosophique, poétique ou mythologique dans mon texte. Je crois que toutes les légendes et tous les mythes peuvent être aisément transposés dans le langage usuel et quotidien »… Il résume la situation de la logeuse, sa fille un peu folle, son mari « séquestré », et le locataire qui va démasquer cette « empoisonneuse morale »… À présent, le premier acte est réussi, les deux suivants, pas du tout… – « J’ai annoncé à la télévision que nous jouerions, c’est-à-dire que vous joueriez La Logeuse à la rentrée »… Il lui promet l’acte II pour bientôt… – Il a perdu sa pièce et même le plan général ; il s’est remis à ses brouillons. Marie-Thérèse lui dit qu’il doit tout écrire en pensant à Valentine, « tout écrire en fonction de votre personne et de votre présence […]. Vous êtes une actrice extraordinaire, comme il n’y en a pas, au-delà des écoles et des ruses. Vous êtes la farce, la musique, la générosité. Nous devons trouver notre alliance définitive dans une œuvre. Il faut que je réécrive en écoutant votre voix, en regardant votre pas souverain »…

25 février 1955. Il ne faut pas se désoler pour La Logeuse, qui ne manquera pas d’être jouée. « Quand ? Je ne sais pas. J’aurais aimé que ce fût vous qui la fassiez vivre, mais comme vous avez pris, tout d’un coup, l’habitude de me parler de cette pièce que pour me persuader qu’elle ne vaut rien, je dois me résigner à la pensée que je n’ai plus à espérer voir nos deux noms unis sur l’affiche dans un même combat »… Cependant elle aurait du mal à faire admettre qu’il écrit des pièces « idiotes ou susceptibles de rabaisser l’acteur qui les interpréterait », et il regrette qu’elle soit passée à côté d’une route qui lui semblait destinée. « Mais il ne faut pas nous attrister. Vous êtes une trop extraordinaire artiste, et nous vous aimons trop, sans compter tout ce que je vous dois, pour que l’ombre d’une idée désagréable m’effleure quand je vous évoque »…

Ailleurs, il est question de la Société des Auteurs et Compositeurs dramatiques, du dépôt des pièces et des droits d’auteur, des Naturels du Bordelais, de la Légion d’honneur, de ses filles… Etc.

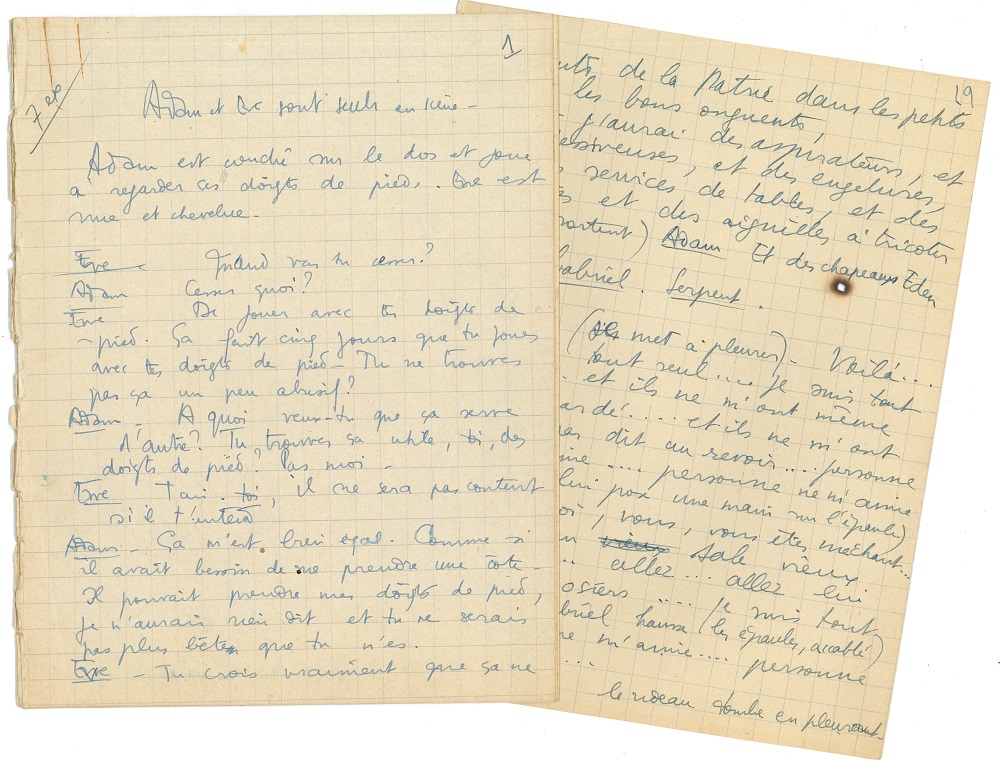

Manuscrit autographe, [Adam, Ève et le troisième sexe] ; 19 pages petit in-4 sur papier quadrillé arraché à un cahier d’écolier.

Amusante saynète, en 8 scènes (mal numérotées) mettant en scène Adam, ève, l’Archange Gabriel et le Serpent ; elle aurait été préparée en 1951 pour un spectacle de Michel de Ré. Le manuscrit, à l’encre bleue, présente quelques ratures et corrections ; il présente des variantes avec la version publiée par Noël Arnaud dans les Petits Spectacles ; notamment la voix « off » de Dieu n’apparait pas ici, ni les six dernières répliques entre Gabriel et le Serpent.

Adam et ève s’ennuient ferme au Paradis jusqu’à ce que le serpent – « (Il est ravissant, il a l’air d’un affreux pédé et il parle comme ça) » – fasse son entrée : il discute avec ève, puis Adam, et tente d’éveiller leur curiosité en leur montrant la pomme, qu’il présente comme le « fruit de la connaissance ». Mais ils s’en moquent car ils en ont « marre de manger des fruits », et Adam, furieux, le chasse et « lui fout son pied dans les fesses »... Mais le mal est fait : excités, ils se caressent et s’embrassent, jettent la pomme et s’éclipsent pour satisfaire leurs désirs… Gabriel surgit sur scène, furieux d’avoir reçu une pomme sur la tête. Il accuse le Serpent, qui se vexe et explique que pour se distraire, il avait voulu faire « une bonne blague aux idiots, là-bas, et tout rate, et par surcroît, vous m’engueulez… Et bien zut je m’en vais (il essuie une larme) »… C’est alors que Gabriel surprend Adam et ève dans leurs ébats, et les chasse du Paradis : « Vous pouvez faire vos paquets […] le patron ne veut pas d’enfants ici »… Le Serpent finit tout seul, dépité et terriblement triste : « Voilà... je suis tout seul... et ils ne m’ont même pas regardé... et ils ne m’ont même pas dit au revoir… personne ne m’aime »...

Et « le rideau tombe en pleurant ».

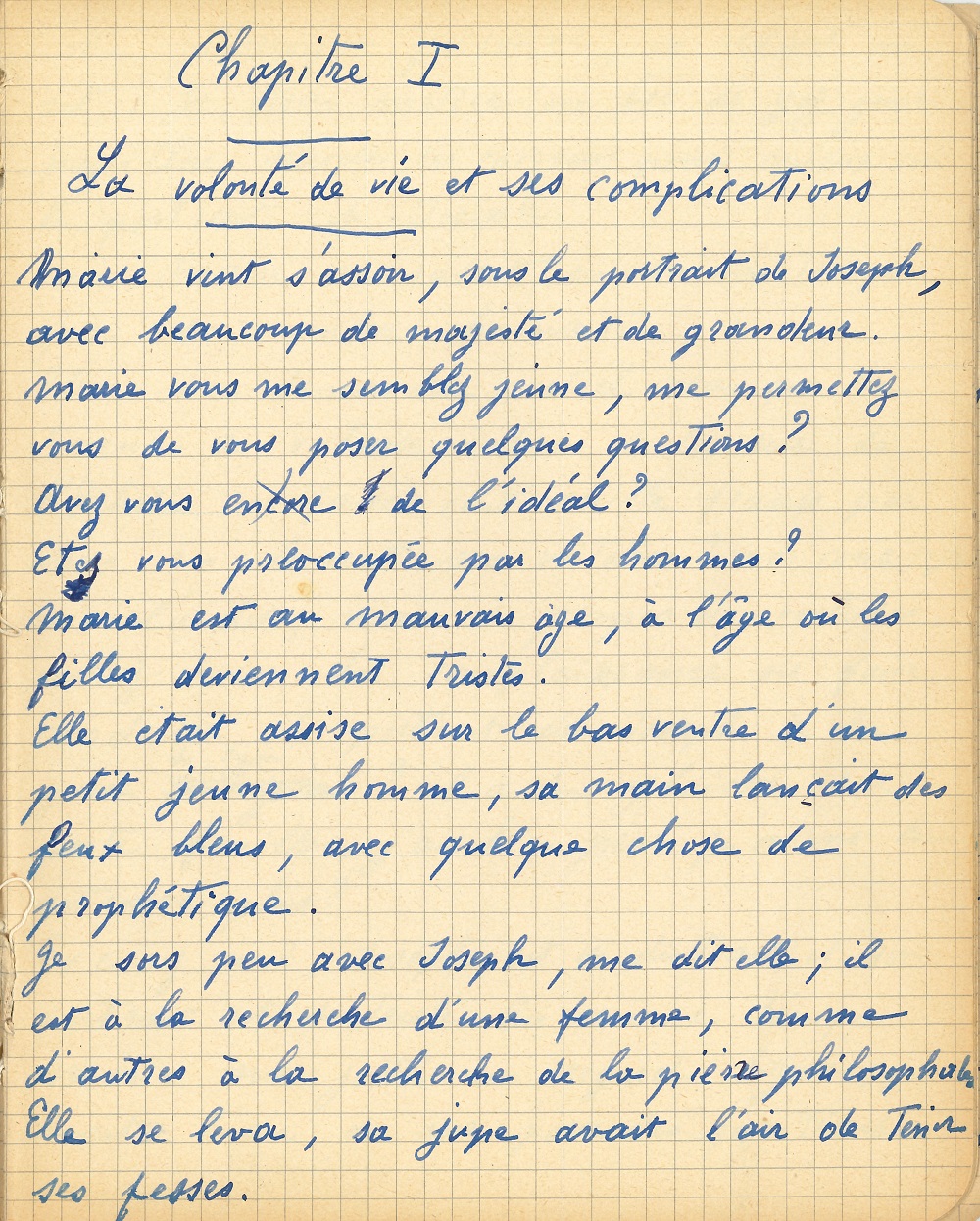

Manuscrit autographe signé, Compréhension de l’illusion. Joseph et Marie. [février-mars 1950] ; 2 cahiers petit in-4 (21,7 x 17,2 cm) de 14 et 15 [plus 2 bl.] feuillets, soit 31 pages, sans couverture.

Manuscrit de travail d’un conte inédit.

Composé en 1950, ce conte humoristique, profanateur et blasphématoire, se rattache à la veine du Jésus-Christ Rastaquouère de 1920. Marie sort avec Joseph dont elle garde le portrait ; elle est interrogée et courtisée par le narrateur et Pierre de Massot, qui la draguent ouvertement, en présence de Joseph... Le second chapitre nous transporte à la Foire de Paris, où erre Joseph, quand apparaît une femme nue : c’est Marie, qui gagne sa vie en chantant dans les boîtes de nuit ; elle voudrait coucher avec Joseph. Joseph et Pierre vont alors initier Marie à l’art du mensonge et à la compréhension de l’illusion, et tenter de l’éloigner de Joseph, alors que la vérité n’existe pas…

Écrit à l’encre bleue au recto (et 2 versos) de cahiers enlevés de leur couverture, sur papier à petits carreaux, ce manuscrit présente de nombreuses ratures et corrections.

Chapitre I. La volonté de vie et ses complications. « Marie vint s’assoir, sous le portrait de Joseph, avec beaucoup de majesté et de grandeur. Marie vous me semblez jeune, me permettez-vous de vous poser quelques questions ? Avez-vous de l’idéal ? Êtes-vous préoccupée des hommes ? Marie est au mauvais âge, à l’âge où les filles deviennent tristes »…

Chapitre II. Joseph ou l’origine de l’illogique. « Joseph était allé à la Foire de Paris, sur le côté de l’allée qui descendait au stand des appartements silencieux, il vit soudain une porte s’ouvrir avec précaution, péniblement, une femme en sortit avec lenteur, cet effort l’avait épuisée. Elle était absolument nue »…

Chapitre III. Révérances d’un soir. « Joseph et Pierre se mirent à penser à Marie, la vie est belle ! car maintenant nous approuvons les arts du non vrai, enfin la compréhension de l’illusion et peut-être de l’erreur comme condition d’un monde intellectuel, car l’Art est la bonne volonté de l’illusion. Cela, pas pour les pauvres idiots paraît-il »… La fin est très corrigée, pour conclure : « Marie et Joseph sont à la fin de leur voyage, mais pas dans la perception de leur sexe ».

À la suite, début d’un texte intitulé Pierre de L’Illusion, première étape vers une transformation du personnage de Pierre de Massot : « Le moindre effort est pour nous reposer des autres et de nous-mêmes pour nous regarder de haut et rire et pleurer »…

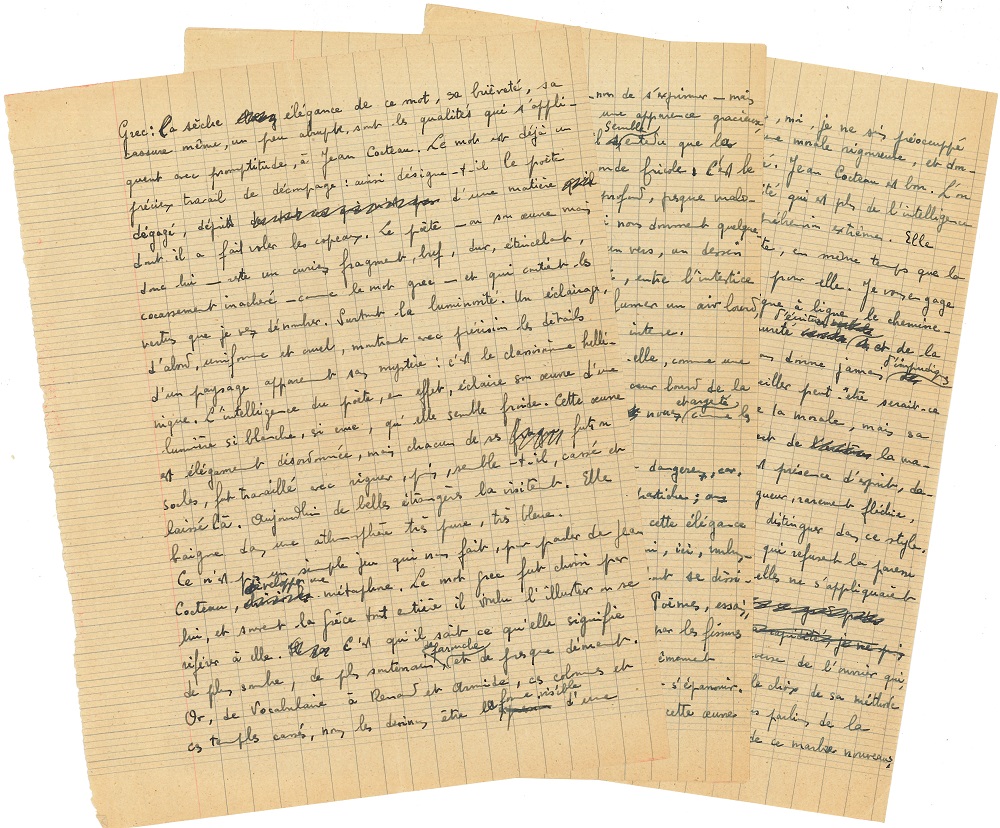

Manuscrit autographe, [Jean Cocteau, 1950] ; 4 pages in-4 sur 4 feuillets quadrillés d’un cahier d’écolier.

Premier texte théorique de Jean Genet, consacré à celui qui l’incita et l’aida à publier son premier livre, Notre-Dame des fleurs. [Ce texte parut en mai 1950 dans la revue belge Empreintes, numéro spécial consacré à Cocteau. Absent des Œuvres complètes, il fut recueilli dans Fragments et autres textes (Gallimard, 1990).]

« Grec : la sèche élégance de ce mot, sa brièveté, sa cassure même, un peu abrupte, sont les qualités qui s’appliquent avec promptitude, à Jean Cocteau. Le mot est déjà un précieux travail de découpage : ainsi désigne-t-il le poète dégagé, dépris d’une matière dont il a fait voler les copeaux. Le poète – ou son œuvre mais donc lui – reste un curieux fragment, bref, dur, étincelant, cocassement inachevé – comme le mot grec – et qui contient les vertus que je veux dénombrer. Surtout la luminosité. Un éclairage, d’abord, uniforme et cruel, montrant avec précision les détails d’un paysage apparemment sans mystère : c’est le classicisme hellénique. L’intelligence du poète, en effet, éclaire son œuvre d’une lumière si blanche, si unie, qu’elle semble froide. Cette œuvre est élégamment désordonnée, mais chacun de ses fûts ou socles, fut travaillé avec rigueur, puis, semble-t-il, cassé et laissé là. Aujourd’hui de belles étrangères la visitent. Elle baigne dans une atmosphère très pure, très bleue. Ce n’est pas un simple jeu qui nous fait, pour parler de Jean Cocteau, développer une métaphore. Le mot grec fut choisi par lui, et souvent la Grèce tout entière il voulut l’illustrer ou se référer à elle. C’est qu’il sait ce qu’elle signifie de plus sombre, de plus souterrain, de farouche et de presque dément »… Chez Cocteau, un cœur complexe et douloureux voudrait à la fois se cacher et s’épanouir : « Ainsi une profonde intelligence rend-elle cette œuvre infiniment triste. Sa nature est orageuse. Elle frissonne. […] Jean Cocteau ? C’est un très grand poète, lié aux autres poètes par la fraternité du front, et aux hommes par le cœur. Nous insistons encore sur cela car il semble qu’un malentendu déplorable s’établisse à son propos. La grâce de son style devait être la proie de ce que le monde compte de plus vil : l’élite. Aussi a-t-elle voulu accapparer, faire sienne cette forme élégante, négligeant l’amande délicate et sensible qu’elle contient. Nous, cette fois, nous refusons violemment cette compromission, et venons revendiquer nos droits sur un poète non léger, mais grave. Nous refusons à Jean Cocteau le titre stupide d’enchanteur : nous le déclarons “enchanté”. Il ne charme pas : il est “charmé”. Il n’est pas sorcier mais “ensorcelé”. Et ces mots ne servent pas à contrer la basse frivolité d’un certain monde : je prétends qu’ils disent mieux le drame véritable du poète »…

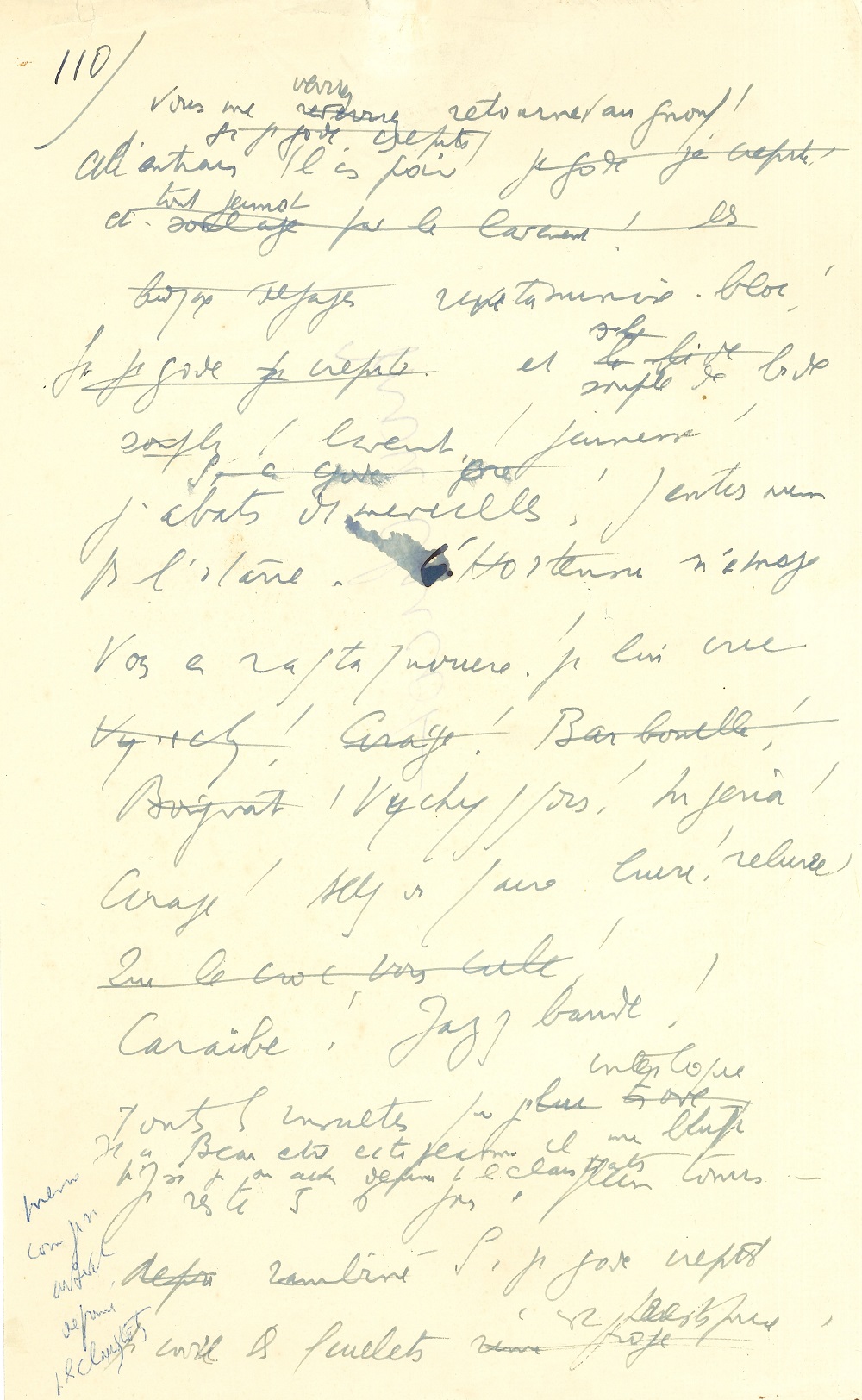

Manuscrit autographe pour Féerie pour une autre fois I ; 50 pages in-fol., dont 28 au dos de pages autographes réutilisées, en feuilles.

Important fragment de Féerie pour autre fois I, version de travail de ce « roman » publié en 1952. Ce manuscrit est paginé de 110 à 149 ; à l’encre bleu nuit sur des feuillets de papier vergé ivoire, il présente d’abondantes ratures et corrections, et de nombreuses variantes avec le texte définitif ; il est écrit, le plus souvent, au dos de pages réutilisées d’un brouillon antérieur au stylo bille bleu, le plus souvent barré d’un trait de crayon rouge (sur Marc Empième, le pillage de son appartement, etc., paginées entre 49 et 110 ou non paginées, deux étant des copies carbone, plus quelques notes). Il correspond aux pages 39 à 50 du tome IV des Romans dans la Bibliothèque de la Pléiade.

Le récit commence dans l’infirmerie de la prison de Copenhague, immédiatement après l’épisode du lavement. « Vous me verriez retourner au gnouf ! cet entrain ! l’espoir ! [je gode je crépite ! et tout jeunot par le lavement ! les boyaux dégagés biffé] revitaminisé à bloc ! »… (p. 110). L’apostrophe : « Et à Dachau cabotin ? » (111) sera changé dans l’édition par « à Wuppertal ». Un passage sur la perte des dents est biffé (113). La phrase « Nenni que j’aspouine ! » (114) est trouvée au bout de six ratures (asquine, arcasse, asquine, aspine, ascasse…). Céline refuse de préciser le lieu de sa détention pour éviter les journalistes : « Je suis haut au nord ça suffit ! plus haut encore ! ni ville ! ni lieu ! Je vous indiquerai l’aire, azimut, le moindre bourg ou village, un bout [de] bosquet. Ça y est voilà le Cloporte en route, reporter, porteur, rapporteur, zozoteur… Frit suis ! »… (114-115)… Discours du journaliste (115-119) : « Ah mon cher maître la France est folle ! Ah l’infernal Quiproquo… le génie irradiant de l’Europe ! le Bikikini du Roman ! Ah si vous saviez les Juifs [changé en « Berbères » dans le livre] si on les bomine cette année ! »… La fin de ce monologue, ici très raturée, sera modifiée et développée dans le livre : « Mais Mme Abetz est dans le coup ! Monsieur [Layer] Mayer et Mme [Blon / Fleur] Virge ! et Monsieur Tonton des Abesses ! et l’[archiprêtre / Archidiaconet] Archichanoine [de Bibracte / Abibracte / Elbibracte] d’Albibracte ! mais c’était que du cauchemar voyons ! Je vous enverrai des vitamines ! Ah bah 3 pillules par jour ! Gamin ! baste Féerie ! vous verrez ! Reprenez-vous ! Jouissez ! vive tout ! l’instantané vous verrez ! [double page] l’autre coup je reviens je vous ferai le son ! Je vous embrasse ! Je vous adule maître maître ! » Céline se retrouve seul dans sa cellule (120-121) ; il interpelle le Président (122-123) : « Monsieur le Président ! […] J’ai parlé moi à Laval je l’ai soigné ! Je sais parler aux Présidents tous les Présidents ! Ma mère est morte de chagrin toute seule sur un banc ! »… ; il évoque sa mère et son enfance (123-124) : « Ma mère tenait son local rue Thérèse 14 […] Je suis l’enfant du Passage Choiseul pour l’école et l’éducation, de Puteaux par Madame Jouhaux ma nourrice »… Le saccage de son appartement, les tueries, les avions (125). « J’ai sauvé [78 familles] 220 personnes ! Elles glapiraient plus l’heure actuelle. La reconnaissance existe pas la délicatesse non plus »… (126). « Je suis parti en pure gentillesse, chevalerie, altruerie voisine, j’ai échangé personne pour moi, brûlé personne ! »… (127). Il reparle de sa mère (128-130), « enterrée Père-Lachaise allée 14 division 20… Je voudrais bien un laisser-passer juste le temps d’aller voir la dalle », son travail de dentelière, avec un passage biffé sur ses insomnies et sa « nature trop soucieuse »… À la fin, cri de colère contre ceux qui l’empêchent de se rendre sur la tombe de sa mère (131) : « Excrément ! qu’ils disent hors patrie ! Ils ont que des mots durs. Allez tendrir ces Rhadamtis / Rhadamantis, Cerbères, Deiblers réunis ! » (p. 132, autre liste avec l’Hydre de Lerne et Gorgone). Visite de l’ambassadeur [Guy Girard de Charbonnières] dit « l’Hortensia » (133-134, le texte sera atténué dans le livre) : « L’assesseur de l’Ambassade c’est quelqu’un un peu ! fol + que fol, ectoplasme ou crêpe ! nègre qu’il est ! et Louis XV ! qu’il dit… – Viens m’enculer bandit… ton lys ! la France et les colonies ! Dieu commande ! […] Ils l’ont envoyé exprès du Quai des Nerveux à Paris… persécuteur plénipotentiaire assesseur… Alors tu seras décapité ! Tous les vices n’est-ce pas ? Sadique. Sodomiste ! Il me dore pas la pilule. Il veut mon anus puis ma tête »… Sortie sur Brasillach (134-135) : « Vous me faites chier avec Brasillach il a pas eu le temps de s’enrhumer, ils l’ont fusillé à chaud »… Tirade contre les ministres (135, les noms réels seront changés dans le livre) : « Et André Marie bel plaisant, ce fut tout de même un autre martyr ? opérette ou pas ! et Monsieur Mayer des Vignettes ? »… Évocation des prisonniers historiques (136-138), Blanqui, Barbès Latude, Rip van Winkle, Capet, avec un développement rayé sur les millions de gens en cages : « c’est une vrai oisellerie et encore, de caquets à cage, devenus aristophanesques » ; et une révision des âges de l’humanité, comprenant ici « l’âge des tranchées, l’âge des cieux, des téléphones », pour arriver à « l’âge des cages »… Le régime de la prison (139-146), avec ses « dix minutes à l’air pur par jour, 23 h 50 en ténèbres ! », le vent et le gel en hiver, la brutalité des gardiens… « Je me plains de la pellagre, des bourdonnements, des vertiges et de mon névrome du bras droit, de la guerre 14 la guerre ! Qui c’est la faute la guerre 14 ! T’avais qu’à pas y aller sale con ! Voilà la raison qui raisonne !! Pas de tout de régime austère, soupirail, barreaux tabouret, ombre entendu ! mais morue des 2 fois par jour ! non j’élève pas de clameur spéciale ! Je me plains de mes invalidités à moi et ma carne trop frêle. 57 ans de vaches efforts pas des héroïsmes trop sublimes… Personne t’a prié sale coucou ! […] Grâce aux 10 minutes de cage que la cachexie n’a pas pris. […] La chiourme m’a sauvé la vie »… Le fragment se termine sur l’évocation de la Sibérie (146-149) ; à la fin du dernier feuillet, Céline a ajouté quatre lignes au stylo bille (et ajouté le n° 150 en haut à côté du 149), avec cette dernière phrase : « J’ai l’hôpital et je paye pas ! »

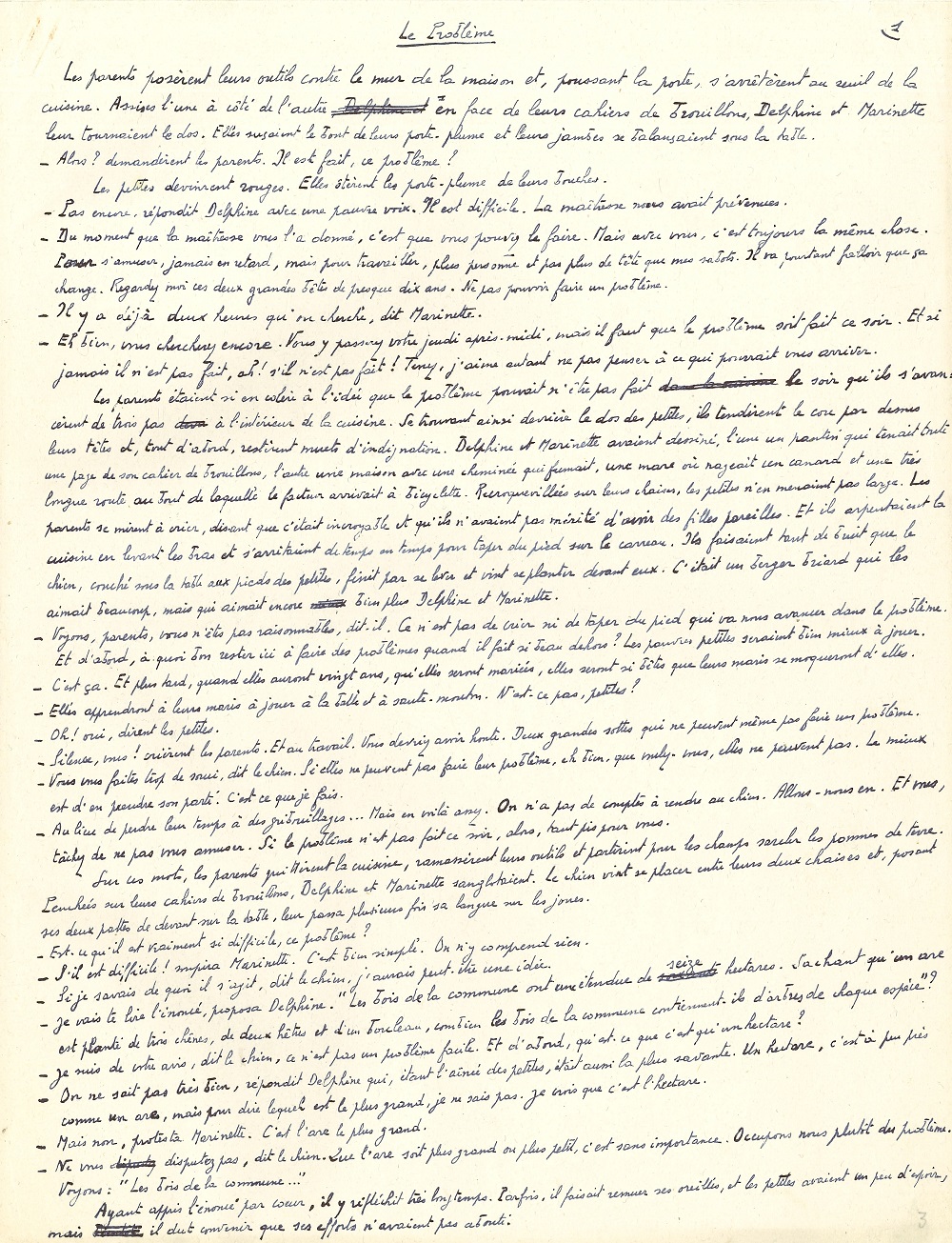

Manuscrit autographe signé, Le Problème, [1946] ; 5 pages in-4 (fente réparée au dernier f.), montées sur onglets sur ff. de papier vélin fort, reliure demi-percaline beige.

Manuscrit complet d’un des Contes du chat perché, publié par Gallimard en 1946 avec des illustrations de Nathalie Parain, et recueilli en 1958 dans les Derniers contes du chat perché, illustrés par Lesly Queneau, puis dans Les Contes rouges du chat perché, illustrés par Palayer, en 1963.

Le manuscrit, à l’encre bleu nuit, de la minuscule écriture serrée de Marcel Aymé qui remplit toute la page, sans marge, présente quelques ratures et corrections.

Delphine et Marinette sont fort grondées par leurs parents : elles ne savent résoudre le problème d’arithmétique imposé par leur maîtresse : déterminer le nombre d’arbres de chaque espèce plantés dans les bois de la commune. Leur chien, qui compatit, sollicite pour elles l’assistance de toutes les bêtes de la ferme, et c’est le début d’une aventure qui révèle les qualités sociales de chacune, et les aspirations à l’éducation de plusieurs. Le lendemain, dans la salle de classe, malgré les protestations de la maîtresse, l’inspecteur d’académie fait un triomphe aux fillettes et aux bêtes, dont l’une, même, recevra la croix d’honneur...

On a relié en tête une L.A.S. d’envoi à une dame, 5 juillet 1947 (demi-page in-4) : Marcel Aymé envoie ces pages en félicitant sa correspondante de son initiative en faveur de Vézelay. « Je suis très sensible à l’honneur que vous me faites en me demandant mon concours [...] Je souhaite à votre généreuse entreprise tout le succès qu’elle mérite »...

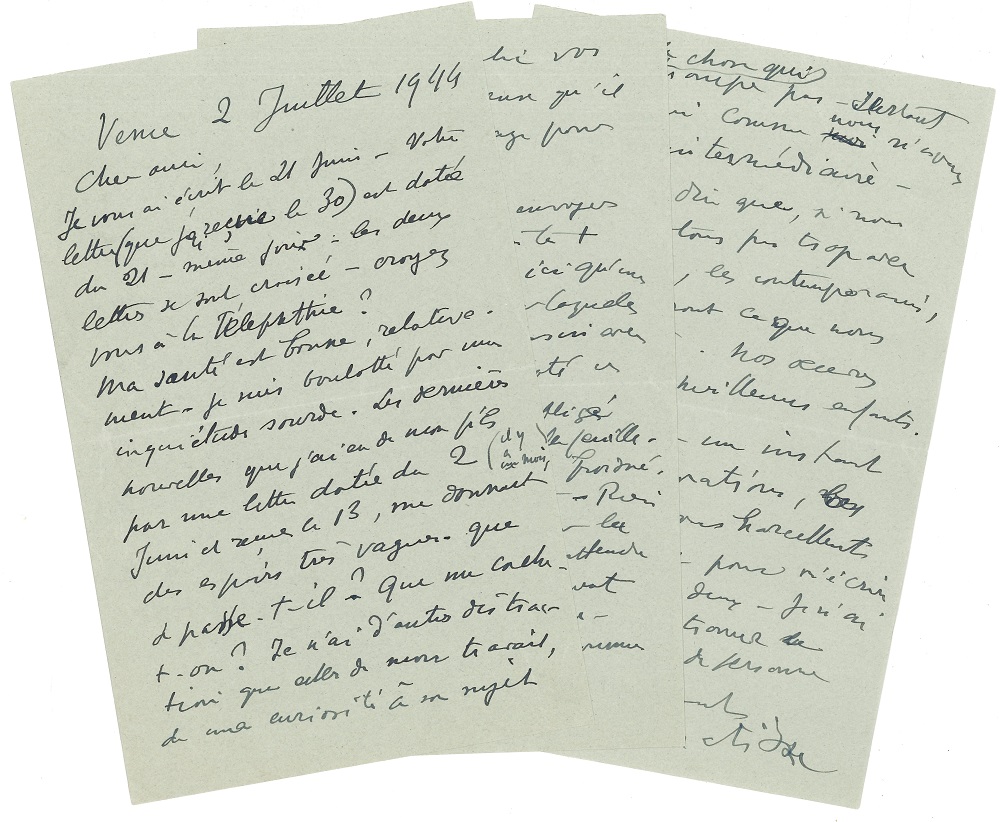

L.A.S., Vence 2 juillet 1944, [à Henry de Montherlant] ; 5 pages in-8.

Longue lettre sur la fin de la guerre et sur ses gravures pour Pasiphaé. Chant de Minos. (Les Crétois) de Montherlant (publié par M. Fabiani, 1944).

« Je suis boulotté par une inquiétude sourde. Les dernières nouvelles que j’ai eu de mon fils par une lettre datée du 2 (il y a un mois) juin et reçue le 13, me donnait des espoirs très vagues [la Gestapo avait arrêté en avril la femme de Matisse et leur fille, Marguerite Duthuit, pour faits de résistance]. Que se passe-t-il ? Que me cache-t-on ? Je n’ai d’autres distractions que celles de mon travail, de ma curiosité à son sujet jamais épuisée, mais avec la fatigue de nuits pénibles sans sommeil, que puis-je faire. Vence est tranquille aussi relativement – de petits incidents comme avis de suppression de Radio-appareils rapporté après quelques jours et circulations de bobards les plus contradictoires venant des milieux informés. Grasse le serait moins. Ravitaillement suffisant. Le paysan est là. Je me doute bien que Paris doit être moins facile à tous points de vue. Malgré cela je voudrais bien y être, il me semble que je pourrais faire qq. chose pour éclaircir la situation des miens »… Il demande si Montherlant a reçu ses volumes, et il raconte ses déboires avec des feuilles sur lesquelles il devait faire un dessin avec dédicace à R.S. « Rien ne presse cependant car la vente en Suède, pour attendre le meilleur moment, ne peut se faire qu’à l’automne. Mais où serons-nous, comme vous dites. Je suis toujours un peu blagueur, excusez-m’en. C’est avec ça que je me défends des choses contraires. Écrivez-moi un peu. Il n’y a tout de même pas que des tableaux noirs à Paris. Dites-moi si votre Pasiphaé nouvellement habillée en a jeté un peu dans votre milieu. Cocteau a-t-il eu l’occasion de vous en parler. Je dis Cocteau parce que c’est une couleur. Je pense beaucoup à mon travail, qui me console. Je l’aime beaucoup au fond. C’est le seul point solide que j’ai trouvé dans la vie – et puis c’est la chose qui ne trompe pas – surtout pour qui comme nous n’avons pas d’intermédiaire. Je veux dire que, si nous ne comptons pas trop avec les autres, les contemporains, nous aurons ce que nous méritons. Nos œuvres sont nos meilleures enfants »…